- HOME

- >

- ブログ

ブログ

2024年7月25日

軒がある家とない家 そのメリットとデメリット

少し前に建てられた戸建て住宅には、ほとんどの家に軒がありました。軒先で涼みながら、スイカを食べたり、庭で子供たちが花火をする姿を見たり…なんて場面を映画のワンシーンなどで見たことがあるでしょう。

最近ではデザイン性を重視する住宅が増えたため、そもそも軒がない家が増えてきました。軒とは、ただ夕涼みをするだけに必要だったものなのでしょうか?

今回は、軒があることで得ていたメリット、軒をなくして生じるデメリットについてご紹介します。

軒の役割

軒とは

軒とは屋根の端・延長部分で、外壁より外に突出しています。

軒にも部分名称があります。

軒先

雨樋が設置されている軒の先端

軒下

軒の下、雨が当たらない部分

軒天

突出している部分の下面

軒がある家のメリット

軒はただの屋根の延長ではありません。軒には住宅を守る機能が備わっています。

例えば、

・雨の吹き込みを防いでくれる

・外壁を保護してくれる

・室外機が雨ざらしになることを防いでくれる

など、全体観からは目立つことはない部分ではありますが、しっかりとした役割を担っているのです。

同じような役割でケラバというのがあります。軒とは違う側面の屋根の延長、雨樋のついていない部分を指します。ケラバは破風板とも混同されがちですがケバラは部分のこと、破風板はケバラの先端についた部材のことをいいます。

雨漏りから住宅を守る

住宅において湿気や紫外線は劣化のスピードを早める天敵です。上の通り、軒はこれらの影響を和らげる役割を担っています。

特に雨の吹込みを抑えるガード力は大きく、軒が雨をガードすることにより、外壁やサッシが直接的な強い雨のダメージを受けることを和らげています。普段何気なく軒下で過ごしていませんか?

たまには軒を見上げて「よく頑張ってくれている」と褒めてあげるのもいいでしょう。

軒のない家のデメリット

軒のない家の最大のデメリットは雨漏りリスクが高まることです。軒は外壁を保護する役割があります。

外壁面の劣化やトラブルは雨漏りに直結しやすく、雨漏りの原因としても多く挙げられる場所です。

また、軒がなければ外壁や窓枠に直接雨水が吹き込みやすくなり、湿気を取り込み住宅劣化のスピードを早めてしまう可能性があります。

軒のない家を雨漏りからどう守る?

・外壁タイルを採用する

外壁をタイル張りにすることをおすすめします。

外壁タイルは高い防水性・耐久性を誇り、非常に丈夫です。

軒のない住宅は外壁をタイル張りにすることで外壁からの雨漏りトラブルを軽減できます。

・窓に庇をつける

庇は軒とよく混合されがちですが、庇は屋根の延長ではなく後付け可能な小屋根です。

特徴や形状、求められる機能は軒と変わりません。軒のない場合は庇を設置すると良いでしょう。

まとめ

軒の役割・機能をご紹介しました。軒がある家も軒がない家も、あなたが考え悩み手にした大切な我が家に変わりはありません。

軒のない家は軒のある家より雨漏りのリスクを抱えることにはなりますが、少しでもリスクを軽減する工夫をすれば心配はいりません。

プロの専門業者に相談して、より良いリスク回避を提案してもらいましょう。

カテゴリ:屋根

2024年7月4日

屋根のカバー工法

「屋根のカバー工法ってどんなリフォーム方法なの?」「カバー工法で屋根のリフォームをしたいけど、どんな屋根でも対応できるのかな?」とお悩みの方いらっしゃいませんか?

屋根のリフォーム方法の一つである「カバー工法」は、屋根を長持ちさせたり、葺き替えに比べてコストを抑えられたりと、さまざまなメリットがあります。

今回は屋根のカバー工法についてご紹介していきます。

屋根のカバー工法

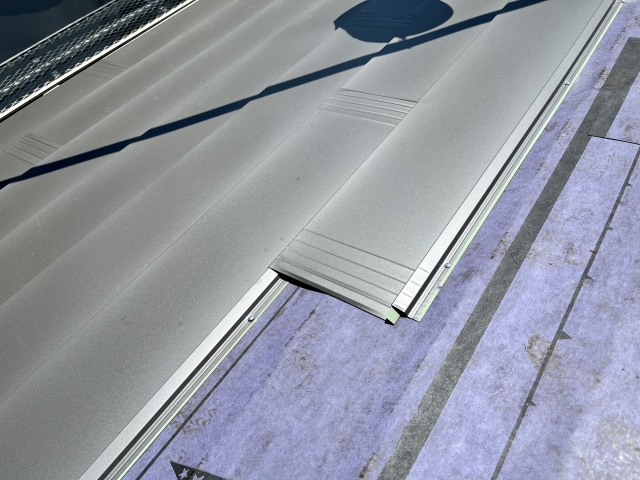

屋根のカバー工法とは、既存の屋根の上に、防水シート(ルーフィング)と新しい屋根材をかぶせる施工方法のことです。

屋根材を撤去する必要がないため短期間で工事が完了します。一般的には、スレートやトタン、ガリバリウム鋼鉄が使用されている屋根に施せる工事方法です。

「重ね葺き」「カバールーフ工法」と呼ばれることもあります。

カバー工法のメリット

カバー工法は塗装による補修に比べて、長持ちします。塗装の耐用年数が約5年~20年に対して、カバー工法の耐用年数は約20~40年です。

補修の回数が少なくて済むため、長期的に見てコストパフォーマンスを求める方におすすめです。

また、葺き替えに比べて廃材がほとんどでないため、コストを抑えられます。

屋根カバー工法は二重屋根になるため、耐熱性・遮音性の向上が期待できる点や夏場の暑さや雨音の騒音対策ができることもメリットです。

さらに金属屋根を被せる際に、間にルーフィングと呼ばれる防水紙を張るため、防水性が向上します。

カバー工法のデメリット

カバー工法は屋根を重ねる施工なので、屋根の重量が増します。屋根が重くなると住宅にかかる負担も大きくなり、耐震性が懸念されます。

重量増は避けられませんが、少しでも負担を軽減できるように軽い金属屋根材などを選ぶことをおすすめします。

また、原則スレート系の屋根材の上に被せる方法のため、瓦屋根のような波形や厚みのある屋根は固定が難しく不向きです。

古いトタン屋根や劣化の激しい屋根も、屋根の下地材が傷んでいる可能性が高いため、カバー工法ができない可能性があります。

⚠注意点⚠

屋根カバー工法は1度きり

屋根カバー工法は2回繰り返すことはできません。

1度目のカバー工法は「古い屋根+新しい屋根」となり、重量は増すものの、軽い屋根材を選ぶことで、耐震性はそれほど心配いりません。

しかし、2度目になるとさらに屋根材の重みが加わり、住宅にとって大きな負担になるため、カバー工法は1度きりしかできません。

屋根に雨漏りがある場合

過去に屋根からの雨漏りを起こしたことのある家は、屋根下地や躯体に傷みが発生していると考えらます。

そのような屋根をカバー工法でリフォームすると、気づかないうちに内部で腐食等が進行する恐れがあります。

そのためカバー工法は、 屋根から雨漏りを起こしたことがある方は実施できません。

屋根カバー工法の工程

屋根カバー工法は5~7日程度が目安と、葺き替えに比べて工期が短いのが特徴です。

スレート屋根をカバー工法で施工する場合、以下のような流れで工事を進めます。

①頂上の棟板金を撤去

②防水シート(ルーフィング)を取り付ける

③屋根材を設置する

④頂上の棟板金を取り付ける

まとめ

カバー工法とは、既存の屋根を撤去せずに、新しい屋根を上から被せる工法です。葺き替えに比べて廃材がほとんどでないため、コストを抑えられます。

また、屋根カバー工事をするなら、外壁塗装も併せて行うことがおすすめです。

雨漏りや経年劣化など屋根材の傷みに不安を感じる時期は、おそらく外壁塗装の必要性も出てくる時期と同じくらいでしょう。

屋根と外壁、どちらのメンテナンスも欠かせません。お住まいの外壁屋根の症状に合ったメンテナンスを行いましょう。

カテゴリ:屋根

2024年4月15日

屋根塗装をしないとどうなるの?

屋根は定期的に塗装をしなければいけません。足場を組む必要があるため、敬遠されがちな工事ですが、瓦屋根以外のほとんどの住宅は塗替えが必要になります。

今回は、屋根塗装をしないとどうなるのか、定期的なメンテナンスについてご紹介いたします。

屋根塗装をしないと起こるリスク

屋根塗装の目安である約8年が経った屋根は、水を含みやすくなったり、汚れやすくなったりと、その保護機能が段々と低下していきます。

屋根材の寿命が縮まる

適切な時期に塗り替えを行わないと、スレートなどの屋根材そのものが傷んでしまう可能性があります。

定期的に塗装を行わない場合、塗膜が劣化したまま、屋根材は風雨や紫外線を受けることになります。

そうなると屋根材自体が傷む原因となり、欠けやすくなったり屋根材自体が水を含むようになると気温差により反りあがってしまうこともあり、結果的に屋根材の寿命を縮めることになります。

雨漏りの発生

屋根材が痛むと、そこから雨水が屋根に入ってしまい、雨漏りの原因となってしまいます。

屋根材の下には通常防水シートが張られているため、屋根材が取れるとすぐ雨漏りになるかというとそこまでではありません。

しかし、板状の屋根材と違い、防水シートの耐久性は高くないため、放っておくと雨漏りに繋がります。

また雨漏りは住宅の躯体や壁内に湿気を滞留させるため、建物全体の劣化へと繋がってしまいます。

美観を損なう

定期的にメンテナンスを行っていないと、屋根も色あせや汚れ、コケ、カビ等が目立ってしまいます。

特に北面の屋根表面は日が当たりにくく、常に湿気た状態になりますのでコケの発生も確認できます。

家の外観は他人の目にも触れてしまうので、屋根の状態だけで家全体のメンテナンスが行き届いていない印象を与えてしまいます。

落下

劣化した屋根材が落下し家族や通行人にケガをさせてしまう可能性があります。

最近の屋根材は重たいものは少ないので、大きな事故には繋がりにくいですが、油断はできません。

メンテナンスの時期

屋根のメンテナンスは一般的に新築から10年が目安とされています。不具合がないのに10年毎に足場を組んでの屋根の塗装メンテナンスを行うのは、コスト面でも負担が大きく感じます。

そのため、まずは異常がないか確認したうえでメンテナンスを検討するのが良いでしょう。

ただ、こまめなメンテナンスを行っていれば、屋根材の寿命が長くなるため、葺き替えなどの大がかりな工事を先延ばしにすることができます。

こういったことも含めて考えると、雨漏りなどの不具合が出てから対処するよりも、こまめにメンテナンスを行う方が、トータルで考えるとコストダウンになります。

塗装を必要としない屋根

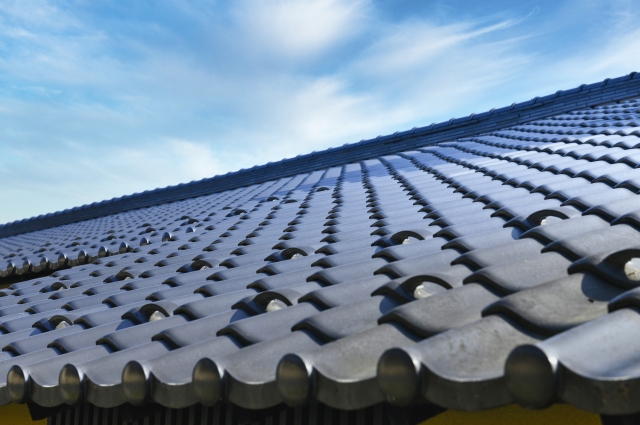

中には塗装を必要としない屋根も存在します。日本特有の粘土瓦は塗装する必要がありません。

粘土を焼き固めた粘土瓦は、耐水性・防水性に優れ、50年以上の耐用年数を誇ります。 ただし、瓦の隙間を埋める漆喰は10年に一度くらいのペースで詰め直した方が良いでしょう。

また、屋根材が割れていたり反っていたりする場合は、屋根塗装だけでは修繕できません。 屋根の種類によりますが、新しい屋根材と交換する「葺き替え」などの工事が必要です。

費用相場

実際の屋根面積や使用する塗料、劣化具合によって金額が異なりますが、屋根塗装にかかる費用相場は約40~60万円になります。また、屋根塗装をする際は、外壁塗装を行うことをおすすめします。

まとめ

スレートや金属屋根などに防水性と耐候性の機能を持たせるためには塗装は必須です。定期的な塗り替えを行うことで、屋根材の寿命を延ばすことができ、家全体の寿命を延ばすことにもつながります。

まずは今のおうちがどんな状態なのかをしっかり知ったうえで、今後のメンテナンスを検討するのがよいでしょう。

カテゴリ:屋根

2024年3月4日

天窓の雨漏りは修理?交換?

天窓はお部屋が明るくなり、見た目もオシャレになるので検討する方が多いですが、実は雨漏りのトラブルが多くあります。

はじめは頑丈に設置されていても、10年、20年経つごとにパーツが劣化し、雨漏りが起きてしまいます。今回は天窓のメンテナンス方法についてご紹介していきます。

天窓の役割

窓には光を取り入れる働きがありますが、天窓はその役目を大きく担ってくれます。日中の採光を取り込み、取り込んだ光が部屋の奥まで届きます。また、天窓により室内が明るくなり、より開放感を得られます。

また、青空や星空を眺めることで贅沢気分が味わえます。変化する空の様子を絵画のようにインテリアの一部にできることは、自然と寄り添って暮らしたい人に理想的な環境といえます。

雨漏り

光をたくさん取り込めるといったメリットがある一方で、設置後に定期的にメンテナンスを行わないと雨漏りが発生しやすいといったデメリットもあります。ゴムパッキンの劣化やガラスの割れ、枠の歪みや腐食から雨漏りが起きます。

できることなら部分修理などで、デザインもそのままに使い続けたいと思います。費用面の負担も少なく済むのであれば嬉しいですね。ではどんな場合なら修理での対応が可能なのかご紹介していきます。

補修

天窓の雨漏りを引き起こす一番の原因はコーキングやパッキンの劣化です。コーキングやパッキンの寿命は約20年で、それ以上経っていると紫外線の影響で割れたり、切れたりすることがあります。

その場合、コーキングを打ち直す補修を行います。ただし、設置から20年以上経っている場合は、その他の部分も経年劣化が進行しているため、コーキングは応急処置的な対応となります。補修ではなく、交換の検討をおすすめします。

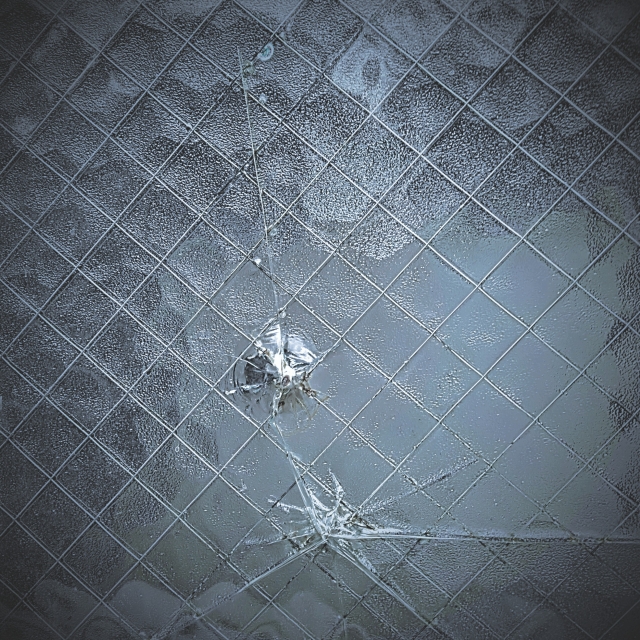

交換

台風の日に何かが当たってガラスにひびが入った、網入りガラスの網が気温差で膨張して天窓が割れていた、など分かりやすく雨漏りの原因になっているケースがあります。

天窓の場合、ガラスのみ交換というのは窓枠が埋まっているため難しいです。そのため、窓が割れているような場合は窓枠ごと新しくすることをおすすめします。

また、窓枠の歪みや腐食で雨漏りが起こっている場合も交換をおすすめします。

少しの雨漏りだからと様子を見ていると、枠を構成する木材や周りの防水シート・野地板まで腐食が進み、修理が大規模なものになってしまいます。

丸ごと新しくしてしまえば雨漏りは解決し、最新の天窓製品なら性能も良く快適に使用できるはずです。

天窓の交換をする時には周りの屋根材を一時撤去します。築20年以上経っている屋根なら併せて屋根全体のリフォームも検討されてはいかがでしょうか。

DIY

天窓をご自身で回収するDIYをする方法あります。業者に依頼する工事費や人件費などの経費を削減することができます。

しかし、天窓は屋根に登り降りする必要があり、高所作業になります。高所作業には危険が伴い、自分では完全な工事ができないことが多くあります。

結果、業者に依頼することになり、費用もお金も無駄になる可能性があるため、無理はせずにプロに依頼することをおすすめします。

まとめ

天窓から雨漏りが発生している場合は、なるべくご自身で補修は行わず、早急に業者に見てもらいましょう。また、天窓に不具合がある場合、屋根も同時に経年劣化しています。併せて屋根のメンテナンスを行いましょう。

カテゴリ:屋根

2024年2月8日

瓦屋根・漆喰補修の重要性

漆喰とは、瓦屋根の頂部にあたる棟の土台部分に詰められている、石灰でできた白い溶剤のことです。防水効果や接着効果、防火効果などのメリットから、屋根以外に外壁塗装や天井などにも使われることがあります。

しかし、経年劣化によって屋根の漆喰が剥がれてしまい、これを放置しておくと雨漏りなどの原因になります。今回は漆喰補修の重要性についてご紹介していきます。

漆喰の役割

漆喰の歴史は、5000年以上も前から世界中の様々な建築物に使用されて、日本の伝統的な家屋の壁やお城などにも利用されています。

屋根の漆喰は、屋根の棟と瓦の間の隙間を埋め、瓦の下にある屋根の葺き土(ふきつち)を雨風から守り、替え瓦と瓦を接着させる目的で漆喰が塗られています。

漆喰の剥がれる原因

漆喰とは石灰にふのり・粘土を混ぜた自然由来の素材です。外壁にも使用されるように呼吸できる素材として調湿効果と耐火性が高いものです。しかし、漆喰は屋根の頭頂部にあり、雨風の影響を受けやすく、地震や気温が激しく変化する環境に置かれることでひび割れなどが起こってしまいます。

漆喰が剥がれると…

棟の台土の流出

漆喰が剥がれてしまうことで屋根の中で一番大切な棟の台土が雨風に打たれ、流出してしまいます。漆喰で台土をしっかりと保護することで屋根の耐久年数はかなり変わってきます。瓦自体は35年~60年とかなり耐久性があるため、こまめに漆喰の補修を行えば屋根の耐久年数はかなり延びます。

瓦のずれ

棟には瓦が積み上げている場合が多く、その瓦のズレなどから棟の中に雨水が侵入し、侵入した雨水は赤土を湿らし風化させます。その結果、瓦への接着力がなくなり、また瓦がずれる、といった悪循環が起こります。

雨漏り

最後に出てくる症状として、室内への雨漏りです。雨漏りするということは、どこかに必ずひび割れや穴あきがあり、家屋内部の木材などを通過しています。

そのため補修する際には、瓦をすべて取り外してから行う「葺き直し(ふきなおし)」や、全面張り替えをする「葺き替え(ふきかえ)」が必要になる可能性があります。

漆喰からの浸水が原因だとしても、漆喰を補修するだけでは解決しません。

補修方法

漆喰の詰め直し

漆喰の補修方法には、詰め直し工事が行われます。古い漆喰をハンマーで叩いて剥がし、棟の土台である葺き土を綺麗に整える作業をします。

そのうえで専用のコテで新しい漆喰を詰めます。この工事では屋根の頂上部分にある棟瓦を外す作業を伴わないので、補修費用は最小限に抑えられます。

積み直し

地上から見ただけでも明らかに瓦がずれているケースでは、周辺の漆喰が剥がれてほとんどが失われている可能性があります。これはかなり重度な劣化なので、一度、棟瓦を取り外した上で、漆喰の詰め直しをしなければなりません。

充填作業が終われば、また棟瓦を元通りに取り付けるという工程も生じるため、詰め直し工事と比較して費用は倍以上になるでしょう。

まとめ

金属瓦やスレート瓦のように定期的な塗り替えを必要としない屋根瓦は、瓦自体の寿命が長く、ほとんどメンテナンスに手がかかりません。

しかし、その土台となる漆喰や葺き土は長期間にわたって雨風にさらされると劣化が進むので、10年に一度はプロに点検を依頼しましょう。

カテゴリ:屋根

2023年9月11日

天窓からの雨漏り

近年建てられた住宅を見ていると、天窓を設置していることが多いように思います。光や通風の手段として当たり前に導入されている天窓ですが、天窓や屋根材の特徴を把握していなければ、いざ屋根から雨漏りを起こしてしまった時も対処が分からず大きな不安を抱えてしまうかもしれません。今回は天窓からの雨漏りの対処法についてご紹介します。

天窓のメリット

採光性

天窓の人気の理由は採光性が高まることです。日光に当たることで体内時計が整い、体調を整えてくれる効果があると言われています。うつ病の予防にもよいという研究があるほどで、ふんだんに日光を取り入れることで心も体も健康な生活を送ることができます。

通風性

開閉式の天窓を付けることで、壁面だけで換気を行うときに比べて風通しが最大で4倍も良くなると言われています。

換気しやすくなると同時に、夏場は部屋の上空に溜まった熱気を外に逃がしやすくする効果も期待できます。

光熱費削減

自然光の入らない部屋では、どんなに天気が良くても一日充電器を付けていないと暗くて生活ができません。天窓があると日中は明るくなり電気代の削減に繋がります。

天窓のデメリット

暑さ

天窓があることで日光を取り入れすぎてしまい、まぶしい・暑い・エアコンの効率が悪いといったことが起こります。

これを防ぐため、天窓用のブラインドやカーテンを使用している方が多いようです。

雨漏り

雨漏りはどのような箇所、部材でも起こり得ることですが、天窓は屋根に穴をあけるのと同じなので、雨漏りのリスクは高くなります。

耐久性

窓が天井についているので、藻のが飛散して割れてしまう恐れがあります。その玉天窓には強化ガラスの使用や飛散防止フィルムを貼った窓がオススメです。

雨漏りの原因と対処法

パッキンやコーキングの劣化

天窓が雨漏りを引き起こす一番の原因はパッキンやコーキングの劣化です。まだ被害がそれほど大きくないなら補修のみで対応が可能です。この時雨水は天窓の内側から漏れてくるケースが多いです。

天窓の枠とガラスの間に設置されたパッキンや、枠の継ぎ目に施されたコーキングが経年劣化で劣化し、隙間を作ってしまいます。この場合、パッキンの交換やコーキングを打ち直すことで雨漏り症状は抑えられます。

天窓の劣化

コーキングに問題はなく、天窓そのものに問題がある場合は天窓の交換になります。築25年以上だと耐久年数が過ぎているのでガラスの曇りや、窓枠の著しい劣化がみられるようになります。天窓を安全かつ高性能で使用し続けるためにも、早目の交換がオススメです。

屋根の劣化

天窓だけでなく、周辺屋根からの雨漏りも考えられます。コーキング補修や屋根塗装などのメンテナンスをすることで雨漏りの症状を抑えることができます。

まとめ

屋根塗装メンテナンスは定期的に行っているものの、天窓の点検は行ったことがない、という方は非常に多いです。天窓周辺のクロスが剥がれてきた、カビが発生し黒ずんできている、雨水が垂れてくる、といった普段違うことが起きた場合は早めに点検・調査・補修を行いましょう。

カテゴリ:屋根

2023年8月31日

台風の後に確認すべき箇所とは

台風が過ぎ去ったらひと安心というところですが、お住まいは大丈夫ですか?

通常の雨とは違い、台風は過大なダメージを与えます。

台風の後には、家全体を確認することをおすすめします。

今回は、台風の後に起こりやすい症状と確認方法をご紹介します。

台風が与える影響

起こりうる影響と症状

通常の雨では特に何も起こらないけれど、台風の雨は威力が違います。

強い風を受けて外壁をたたきつけるような雨は注意が必要です。

屋根への影響

瓦のズレや浮き、割れ

瓦屋根の場合はズレや浮き、割れている箇所があると、風に煽られて瓦が剥がれたり、破片が飛んで周囲に被害を及ぼしたりする可能性があります。

瓦のズレは下からの目視だけでは確認が難しく、自分で屋根に上るのは大変危険です。瓦の異常に気付いたら専門業者に依頼をし、確認してもらいましょう。

漆喰の劣化

屋根瓦には欠かせない漆喰(しっくい)。漆喰は、瓦を固定する土を雨水から守るために漆喰で隙間を埋め、蓋のような役目をしています。

漆喰は経年劣化によってヒビが入り、剥がれてしまうこともあります。

漆喰部分が剥がれると、中の葺き土が雨水を含み流れ出し、最悪の場合は瓦が崩れ落ちてしまいます。

屋根の漆喰の寿命は瓦よりも短いため、15~20年程でメンテナンスが必要です。

外壁への影響

塗膜が劣化している外壁は防水の機能が低下しているため、雨を受けて水分を吸収します。湿気を含んでしまうと苔やカビの繁殖の可能性も高くなります。

チョーキング現象が悪化し、ひび割れが生じ、そのひび割れから雨漏りが発生することも考えられます。

また、海の近くの住宅は強風によって海水を含んだ水分が付着します。

これを『塩害』といい、家の腐食やサビの原因となり、家の劣化を進行させてしまう場合があります。塩害対策や、定期的なメンテナンスをしっかりと行いましょう。

雨樋への影響

雨樋とは、雨水を集めて排水させるプラスチック製(塩化ビニール樹脂)の筒状の建材。軒先に取り付ける樋を軒樋、軒樋から接続し地面までつながる縦方向の樋を竪樋といいます。

筒状の建材を継ぎ手と金具で固定しているため、台風などの外的要因によって大きな負荷がかかると壊れやすくなります。

雨樋の故障やゴミや落ち葉が雨樋に詰まっている場合は、雨水がうまく排水できず、雨樋に溜まって溢れ出してしまいます。

雨水が溢れてしまうと、地面の泥や砂利が外壁に飛び散り、外壁を汚してしまいます。

これらの症状を放置するとどうなる?

屋根の異常や外壁の劣化、雨樋の異常などを放置し続けると雨漏りが発生します。すると、漏電や白アリなどが発生する恐れもあります。

早期発見だと簡単な工事で修復できたものが、重症化してしまうと工事も大掛かりになり、高額な工事費用がかかってしまうことも考えられます。

確認方法

➊屋根

・屋根材が傷んでいたり、カビや苔が生えていないか。

・屋根材の欠けや剥がれがないか。

・漆喰部分が黒ずんだり崩れていないか。

・スレート屋根の棟板金の剥がれはないか。

※屋根の点検は危険が伴うため、必ず専門業者に依頼をしましょう。

❷外壁

・シーリングのひびや剥離、欠落がないか。

・外壁のひび割れや塗膜の剥がれはないか。

・サッシ周りのシーリングの縮みや剥がれがないか。

※すでに外壁に大きなひび割れがある場合は、内部(室内)の変化にも注意してください。

❸雨樋

屋根同様、ご自身で屋根に上がって確認するのは危険が伴います。

2階の窓から目視で確認できる範囲で行ってください。

・落ち葉やゴミが溜まっていないか。

・雨樋が歪んでいたり、ズレていないか。

・継ぎ手部分のズレや外れがないか。

※屋根同様、ご自身で屋根に上がって確認するのは危険が伴います。

2階の窓から目視で確認できる範囲で行ってください。

まとめ

夏は台風が多い季節です。それに加えて、夕立ちやゲリラ豪雨も多く発生します。

私たちの生活を守ってくれている家も、自然災害によってダメージを受けています。大切な家を守るためにも、事前に防ぐ定期的なメンテナンスとアフターケアが重要です。

台風が過ぎた後はお住まいに異常がないかを必ず確認し、早期発見&早期対処に努めましょう!

プラニング・Kでは、フリーダイヤル📞とHPからメールでのお問い合わせも可能です。

日中はお仕事で、電話でのやり取りが難しいという方は、下記URLからメールでのお問合せも受け付けております。

ぜひ、お気軽にご相談ください📩

https://www.puraningk.jp/contact

2023年8月24日

破風板の役割とメンテナンス

破風板とは何かご存じでしょうか?聞いたことはあるけど、どの部分か分からない、といった方が多いかと思います。今回は破風板の役割やメンテナンスについてご紹介していきたいと思います。

破風板とは

破風板とは、画像の赤い線で囲まれているような、屋根の側面に取り付けられている板のことです。屋根の妻側の側面を「破風(はふ)」と呼ぶことから名づけられました。

破風板があることで屋根の吹き上げる風を分散させることができ、台風や強風時の雨水の侵入を防ぐこともできます。さらに、破風板の存在により、屋根の下地や構造が隠され、美観の向上にも寄与します。

また、破風板には防火性能を高める役割もあり、住宅を安全かつ美しく見せるために重要な役割を担っているのです。

破風板の劣化症状

破風板は屋根の側面にあり、家の中でも特に雨風や紫外線が当たる場所です。新築時に破風板は塗装されていますが、紫外線によって外壁よりも早く塗膜が劣化します。塗膜が劣化すると雨が降った時に水を浸透させて破風板自体が弱くなっていきます。次のような劣化症状があれば、早目に補修を行いましょう。

・ひび割れ

・色褪せ

・塗膜の剥がれ

・コケ、カビ

・破損

破風板のメンテナンス方法

塗装

破風板の塗装は、比較的に損傷が軽い場合に行われる方法です。木材、金属系、窯業系などを問わずに行うことができます。塗装の効果としては、耐久性や防水性を上昇させることができます。

また、かかる費用も他の方法と比べると安く済みます。ただし、防火性能の上昇についてはほとんど期待できません。

金属板金巻き

剥離が一部だけでなく広範囲にわたっている場合、再塗装はおすすめできません。破風板に板金を巻いて表面をカバーする「板金巻き」をおすすめします。ガルバリウム鋼板の板で、既存の木製破風板を覆い包む方法で、最も多い破風板の修理方法です。塗装によるリフォームよりも耐久性や耐火性が高まります。

破風板交換

破風板自体が劣化してひび割れや欠けなどが起きていると塗装も板金巻きもおすすめできません。素材自体がボロボロになってしまっている場合は交換が必要になります。交換をする場合は木材でなく耐火性ボードなどを使用する場合が多いです。

劣化する前に心がけること

点検をする

破風板は屋根に付属している紫外線や風を強く受ける傷みやすい場所です。また屋根や破風板は高所にあるのでご自身で劣化を確認するのが難しい場所になります。

そのため築5年程度が過ぎたら、塗装の専門業者に点検を依頼しましょう。ご自身では確認しづらい場所なので、点検の際に業者に写真を撮って見せてもらうようにしましょう。

素地が傷む前に塗装する

破風板に初期症状が見られたら塗装を依頼しましょう。破風板が傷んでしまった後に塗装しても数年で塗装が剥がれてしまいます。破風板が退職してきたら塗装の時期ですので、点検の際に写真を見せてもらい退職が確認できた場合や、破風板を触ってもらい、手に色がつく状態になっていたらはやめに塗装を依頼しましょう。

まとめ

今回は破風板についてご紹介しました。面積こそ小さいですが、破風板は建物の耐久性を向上させるために大きな役割を担っています。それゆえにハードな環境に耐えねばならない場合が多く、傷みやすい部分でもあります。破風板の劣化のサインを見逃すことなく、適切なメンテナンスを施してあげましょう。

2023年7月24日

屋根塗装でアンテナがある時の注意点

屋根塗装を行う際に、テレビのアンテナはどうするのだろう?と疑問をお持ちの方がいらっしゃるかと思います。なんだか邪魔になりそうだな、と思うかもしれませんが、アンテナがあっても塗装工事はできます。

今回は屋根塗装でアンテナがある時の注意点や対処法をご紹介します。

アンテナはどうするの?

養生して塗装

屋根に地デジのアンテナやCSやBSのアンテナが設置してある住宅も多いかと思います。このように屋根にアンテナが設置してある屋根塗装では、アンテナは基本的に移動させずに、養生して高圧洗浄、塗装を行います。

BSのアンテナは少しでも方向がずれると映らなくなる可能性が高いので、養生のみの作業になります。また、塗装の際には飛散防止ネットで建物をネットで覆いますが、障害物によっても受信が不安定になります。塗装の際の不安定な受信に関しては、我慢するしかありません。

アンテナの撤去依頼も可能

地デジに切り替わったことでアナログテレビのアンテナは不要になってしまいました。アナログのアンテナをそのままにしている住宅も見かけます。設置していても邪魔になりますし、危険が伴うので、使っていないものは塗装の際に一緒に撤去することをおすすめします。

古いアンテナをそのままにすると…

錆びて屋根の劣化に繋がる

屋根の上にあるアンテナのほとんどが鉄製のポールで設置されています。ポール自体に錆止めの塗装がされていますが、ひび紫外線や雨風に晒されているので、劣化も激しい部分です。ポールにできた錆は、雨と混じって屋根に流れます。すると、屋根の劣化スピードも速まってしまいます。

倒壊の危険性がある

古いアンテナは劣化制定ることが多く、強風や台風で倒れたり折れたりする危険性があります。ガラスや屋根の損壊の原因にもなります。万が一、人にあたってしまったら取り返しのつかないことになります。

落下して被害が出た場合、所有者として責任を問われるケースもあるので、使っていないアンテナは撤去しておきましょう。

よくあるトラブル

アンテナ付近の塗り残し

アンテナ周辺は養生して塗装することになりますので、塗り残しが起こりやすいです。職人さんにとって塗りにくい箇所なので、おろそかになっていたり、塗り残しがあったりという場合があります。

屋根の上なので難しいと思いますが、施工写真などをもらって塗り残しがないか、確認しておきましょう。

工事期間中はテレビが見れない

とくに衛星放送専用のアンテナは、少しでも方向を動かしてしまうとテレビに映らなくなってしまうようです。また、塗料の飛び散り防止のためのネットなどの障害物によっても、受信が不安定になります。

屋根塗装にかかる工期はおよそ、10~14日程度と言われています。そのため、我慢しなければいけないケースもあるでしょう。

まとめ

屋根にアンテナがあっても基本的にはアンテナは動かさずに養生して塗装を行います。ただ、外壁部に設置されたアンテナは取り外すことになりますし、飛散防止ネットや足場の影響で電波が不安定になることはある程度予想しておいたほうが良いかもしれません。

外壁塗装や屋根塗装後にテレビが映らなくなってしまうといったトラブル事例もあります。アンテナは設置してから長年放置しているお宅がほとんどだと思うので、屋根塗装の際に職人に屋根馬のねじがしっかりとしまっているか、ねじや支柱の錆が進行していないかなどの確認も行ってもらうと良いでしょう。

また、ご自宅に使用していない、あるいは古いテレビのアンテナがある場合には、撤去することをおすすめします。倒壊する危険性や、住宅の劣化を早寝る可能性があるからです。屋根塗装とアンテナ工事を同時に行うことで、足場の設置や解体のコストを節約できます。塗装業者の多くは、アンテナ工事もしていることが多いので、一度相談してみましょう。

2023年7月20日

外壁塗装は工事後も大切!

外壁や屋根の塗装リフォームは工事が完了しても、それで終わりではなく、塗装工事後も外壁や屋根に劣化現象が起こっていないか、定期的に点検し続けなくてはなりません。

今回は、外壁塗装後の経年劣化による塗膜の劣化や、施工不良による劣化現象などを見逃さないためのコツをご紹介します。

定期点検のメリット

建物は常に雨風に晒されているので、塗装をした十数年後はまた再塗装が必要になります。次の塗装の間に建物の状態は刻々と変化し、適切なタイミングでメンテナンスが必要になりますが、その微妙な変化に気づくのはなかなか難しいものです。

外壁が傷んでいても気が付かないままになっている可能性もあります。そこで建物の変化を早期に発見できるのが定期点検です。

劣化症状を早期発見できる

建物の劣化は専門知識を持っていることで判断ができる症状もあります。出来るだけ建物の劣化が進む前にメンテナンスをすることが望ましく、建物の変化はなるべく早くに気がつけることが重要です。

工事後の定期点検があると建物の劣化も早期発見ができるため、工事規模も大きくなることはほとんどありません。軽微な劣化で対処することでメンテナンスコストを抑えることにも繋がります。

美観を保てる

定期的に点検をするときが付きにくい変化も対処ができるため、性能の維持のほかに建物の美観を保つことができます。

建物が汚れていたり、塗装が色褪せていたりすると古い印象を与えてしまいますので、見栄えを保つこともとても大切です。

美観を保持することが建物の性能を守ることにも繋がるので、定期点検があることで美観を損なうことがありません。

今後のメンテナンスも安心

建物は定期的にメンテナンスが必要になりますが、劣化の進行具合やトータルコストなどを前もって想定して計画を立てておくことが大切です。塗装サイクルは塗料の耐用年数で判断ができ、15年保つ塗料の場合は15年周期に塗装をするスケジュールを立てることができます。

その間に、必要なメンテナンスも含めておくと、工事回数が増えずに効率よく工事ができ、メンテナンスコストを抑えることにも繋がります。定期点検があると今後のメンテナンスについてアドバイスをもらうことができますので、スケジュールも立てやすくなります。

定期点検をしてくれる業者に塗装を依頼しよう

塗装リフォーム工事後に定期点検を行ってくれる外壁塗装業者を選んでおくと、施工不良による劣化や不具合が進行する前の適切なタイミングで補修を行ってもらえます。すべての外壁塗装業者が定期点検を行っているわけではありませんし、点検内容がずさんで不適切な外壁塗装業者もいます。

適切な定期点検をしてくれる外壁塗装業者かどうかは、

・工事保証書を発行してくれる(紙の発行が望ましい)

・外壁塗装工事後の点検を積極的に行ってくれる

・地域で長く営業している業者

を目安に判断しましょう。

セルフチェック

外壁塗装リフォームを行った業者が定期的に点検を行い、その際に異常を発見し、補修してくれるというのが通常の定期点検の流れですが、住んでいる住民が外壁や屋根の異常を発見できれば、さらに早く補修することができます。そこで、外壁の劣化のサインをいくつかご紹介します。

・チョーキング(白亜化)現象、色褪せ

・構造クラック

・サビ、藻、カビ、コケの付着

・コーキングの劣化

まとめ

工事後は、塗装した屋根や外壁の状態を適切な時期にチェックします。建物の外壁や屋根は塗装によって保護されていますが、経年劣化によりいつかは耐久性を失ってしまいます。

耐久性を長持ちさせるためには、クラックやサビ、カビ・藻などの劣化を早期に取り除き、劣化を進行させないことや、外壁や屋根全体を塗装リフォームすることが重要です。点検の実施前であっても、工事後に気になる点があれば業者へ相談することをおすすめします。