- HOME

- >

- ブログ

ブログ

2020年5月31日

デザイン重視!お洒落な屋根にしたい!

家の外観にこだわる方の中には外壁に続き屋根にポイントを置く方も多いです。一括りに「屋根」といっても、どのような屋根がお洒落に洗練された屋根にみえるのでしょうか。

ここでは、お洒落に見える屋根を紹介していきます。

お洒落に見える屋根

■『切妻屋根』シンプルが和洋どちらでも合う

切妻屋根は、屋根の中心部分を頂点として二枚の屋根が繋がっている形状の屋根です。

子供がお絵かきなどで書く、三角屋根の形といえばイメージがわくでしょう。

切妻屋根は、屋根の傾斜を変えることで印象がかわります。緩い傾斜にすると、どっしりとした印象、反対に急傾斜にするとシャープな印象となります。

屋根材とも相性がよく、日本瓦から洋風瓦、スレートまでさまざまな屋根材を自由に使用することができることからデザインの自由度は高くなります。

軒先が張り出す形状ですので、張り出しの大きさや、軒下や破風などのデザインで和風な印象になったり、洋風な印象になったりと自分好みの屋根を作ることができるでしょう。

■『陸屋根』勾配のない屋根

陸屋根は、屋根の勾配をなくした屋根です。

綺麗な四角形の建物が人気となってきているなか、よく採用されています。屋根部分を屋上として利用するなどモダンな印象です。

陸屋根は屋根に傾斜はありません。そのため排水口からスムーズに雨水を排水できなくなると、雨漏りのリスクは高くなります。

■『片流れ屋根』モダンでシャープな印象

片流れ屋根とは、一枚の屋根を斜めに配置した屋根の形状のことです。

斜めにスパッと切り落としたようなイメージで、建物をシャープな印象にします。

また屋根の面積を小さくすることができ、土地が狭い場合には適している屋根といえます。

最近の新築物件では、よく見られる人気の屋根です。

モダンでお洒落な家にするために

屋根の形状で建物の印象はがらりと変わります。

屋根の勾配を緩くすると柔らかさや重厚感が生まれ、急勾配ならシャープさを感じ取れます。

軒は外壁のデザインや屋根のカラーによっても印象は大きくかわりますが、張り出していた方が重厚感があり、短くするとシャープな印象となります。

屋根の勾配や色については、少しの違いで建物全体の印象は大きく変わることからリフォームの際は、じっくりと組み合わせを検討しましょう。

まずは、業者へ依頼する前に住宅展示場や工務店のホームページなどを参考にして、自分のイメージするものを見ることが業者との打合せの際には生きてきます。参考資料などは事前に用意しておきましょう。

まとめ

屋根の形状でがらりと印象が変わってしまう建物ですが、屋根の形状が決められないという方は建物全体のイメージを考えてみましょう。「シャープで洗練された印象の家にしたい」「外国の家のようにかわいい印象にしたい」「シックでモダンな建物にしたい」など、自分の描くイメージを追求してみましょう。

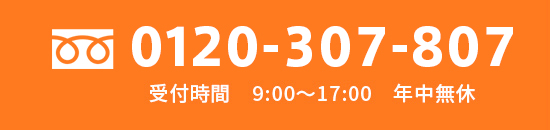

プラニング・Kでは、豊富な知識であなたのリフォームのお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問合せ下さい。

カテゴリ:屋根

2020年5月30日

外壁コーディネート ~ vol.2 テクスチャー編 ~

外壁の種類により住宅のイメージは左右します。外壁には色の塗替え以外に、使用する外壁材の材質や質感で外壁のイメージを表現することもできます。素材選びは外観デザインの大きなポイントになります。

では早速、どのようなコーディネートがあるのかご紹介します。

外壁材の種類と特徴

外壁は経年劣化の影響を受けやすいため、防水性や耐久性が必要になります。

まずは一般的に使用されている外壁材の種類と特徴を知りましょう!

| ●窯業用サイディング

セメントと繊維質などの原料を形成したもの。 |

〇メリット

・デザイン性が高く、美しい柄や色が豊富。 ・耐久性が高く、コストパフォーマンスが良いことから人気の材質。

×デメリット ・つなぎ目にシーリング材を使用しているため、経年劣化によりシーリング材のひび割れが生じる。 |

| ●金属系サイディング

裏面には断熱材を使用し、金属板を成形したもの。 |

〇メリット

・耐水性が高い。 ・寒い地域での凍害の影響も受けにくい。 ・断熱性や防音性に優れている。 ・外壁材の中でも軽量で、重ね張りするリフォームでの使用も増えている。

×デメリット ・費用は高めだが、メンテナンスの頻度は少ない。 |

| ●モルタル

セメントと砂を混ぜ合わせた素材 |

〇メリット

・防火性に優れている。 ・混ぜ合わせた素材を職人が塗り上げていくので、手仕事の風合いを感じる。 ・仕上げ方によって様々な表情になる。

×デメリット ・材質が硬く、地震などによる衝撃でひび割れが生じやすい。 |

| ●タイル

粘土などの原料を焼き固めてつくられたもの。 |

〇メリット

・耐久性や耐候性に優れている。 ・硬く傷がつきにくい。 ・防水性が高く、雨水も吸収しないため耐用年数も長い。 ・重厚な印象が高級感を演出する。

×デメリット ・高級な材質のため、費用も高額になる。 |

| ●ALC

軽量の気泡コンクリート素材 |

〇メリット

・耐久性が高い。 ・断熱性に優れ、夏は涼しく冬は暖かい。 ・耐火性に優れている。 ・遮音性が高く、防音壁として使用されることがある。

×デメリット ・費用が高い。 ・防水性が低いため、防水性の高い塗料で塗装を行い保護する必要がある。 |

テクスチャー(材質)の選び方

テクスチャーとは、材料の表面の視覚的な色や明るさの均質さ、触覚的な強弱を感じる凹凸といった部分的変化を全体的にとらえた特徴や材質感覚、効果を指します。

では実際にどのような組み合わせがあるのかご紹介します。

◆左右張り分け

2種類の材質を使用し、縦に張り分ける方法。

上下に目線がいくので、シャープにすっきりとした印象を与えます。

◆上下張り分け

1階と2階で柄の違う質感で張り分けることで安定感を与えます。

上下どちらかに凹凸感のある素材を選ぶとメリハリが出て、より立体感を演出できます。

◆全面張り

1種類の外壁材で全面張りにすることで統一感のある落ち着いた印象になります。

例えば下の画像のように同じ柄でトーンに変化をつけ張り分けすると、上品な中にもアクセントが生まれます。

まとめ

材質でイメージを変えるというのはどうしても難しく感じてしまいますが、外壁材の特徴を活かした組み合わせで素敵に大変身します。

外壁材は材料費と耐久性のバランスが大切です。外壁リフォームを検討する際には、いかに外壁材の種類や特徴を理解した上で選択するかが外装コーディネートの成功に繋がります。

理想の材質の組み合わせや張り分けを見つけ、魅力的な外観を作りましょう!

カテゴリ:外壁

2020年5月29日

下塗り用塗料「プライマー」とは?

外壁や屋根の塗装工程の中で、下塗りプライマー塗装という工程があります。塗装する上で大変重要な作業工程の一つです。このプライマー塗装の出来が最終的な塗装の仕上りを左右するともいわれています。

ここでは下塗り用塗料プライマーについて紹介します。

プライマーとは

プライマーとは、簡単にいうと下塗り用塗料のことです。

塗装は、下塗り・中塗り・上塗りと3回塗りが基本となっていて、塗膜の厚みをつくり塗料を剥がれにくくしています。

プライマー塗装は、外壁や屋根の塗装をする際に最初に行う下塗りのことで、中塗りや上塗り塗料の密着性を高める接着剤のような役割を持ち、塗装面を整える重要な役割も兼ねています。

プライマーの種類

下地の状況やもともと塗られている塗料によって、適しているプライマーを使い分けることが必要です。

上塗り塗料と同じくプライマーにも水性タイプと油性タイプがあり、水性タイプは塗装時の臭いが少なく環境に対する影響も少ないのが特徴です。一方、油性タイプは浸透性が高く下地補強、密着度が水性タイプよりも優れていますが、塗装時の臭いは強いです。

浸透性プライマー

浸透性プライマーは劣化している塗装面の奥深くまで浸透して下地を補強することが特徴の下塗り用塗料です。

建物の内装にも使用するこが可能で、コンクリートやセメントモルタル、スレートなどに塗布して表面を強化させるために使用することもあります。

防錆プライマー

防錆プライマーは鉄部の下塗り用塗料です。鉄部の塗装はサンドペーパーやワイヤーブラシで錆を落としてから防錆プライマーを塗ります。そうすることで錆の進行を食い止めることができるのです。

古い塗膜や錆を取り除くケレン作業はとても大変な作業になりますが、出来上がりの美観の観点からは絶対に外せない工程といえます。

その他の下塗り塗料

■フィラー

下地の凹凸を調整し、表面を平らに整える下塗り塗料です。

クラック(ひび割れ)がおきやすいモルタル外壁の下塗りに使われることが多く、フィラーでクラックを埋めて表面を整えます。

近年では微弾性フィラーと呼ばれるものが外壁塗装の下地処理に使わていて、塗膜に弾性を持たせる特徴をもつため、ひび割れ部分に入りこみひび割れをおこしにくくします。

■シーラー

塗装面にシーラーを塗り下地に吸収させることで、中塗りや上塗り用の塗料が下地に吸い込まれるのを防ぎ、表面と上塗り塗料との密着性を高めます。

外壁の痛みが強い場合は、シーラーの吸収が激しいので、二度塗りすることもあります。

まとめ

下塗り塗料は、塗装後の仕上りを左右するといわれるほど重要な工程の一つとなります。費用をかけて塗装工事を依頼するわけですから、仕上りに満足できないのでは意味がありません。施工する塗料の知識はもちろん、もともと塗られている塗料の知識、下地の痛み具合の判断から下地塗料の選別と、とても素人には対処できませんね。塗装工事は実績のあるプロに任せましょう。

2020年5月28日

スレート屋根とその他の屋根との違い

屋根のリフォーム工事では、スレート屋根を採用される方が多いです。なぜなのでしょうか?

ガルバニウム鋼板や瓦屋根と比較すると、どんなところにメリットがあるのでしょうか。

今回は、スレート屋根について詳しく見ていきましょう。

スレート屋根とはどんな屋根

スレート屋根と言われても、一体どんな屋根のことを指すのかわからない方も多いでしょう。

スレート屋根とは粘土板岩であるスレートを使用して作られた屋根のことです。

よく聞くカラーベストやコロニアルと呼ばれる屋根はスレート屋根の一種です。

スレート屋根の種類

石綿スレート

アスベストと呼ばれる石綿とセメントを混ぜて作られたものを石綿スレート屋根といいます。

2004年にアスベストが人体に有害と認定されるまでは一般的に使用されていました。

2004年以前に建てられた住宅が石綿スレート屋根である場合は、リフォーム工事をする際に廃棄物処理対策をしなければならず、費用がかさむことがあります。

無石綿スレート

石綿は使用せずに、パルプやビニロンを混ぜて作られたスレート屋根をいいます。

アスベストの使用禁止となった現在は、無石綿スレート屋根が多く採用されるようになりました。

天然スレート

スレート屋根の中で最も高いのが天然スレートです。

天然石を使用しているため高価になり、あまり日本では採用されていません。

人工スレート

人の手により人工的に作られたスレートをいいます。

使用する素材により特徴は変わります。

その他の屋根との違い

ガルバニウム鋼板と比較

ガルバリウム鋼板は、軽量で加工がしやすく、施工が簡単というメリットがあります。

耐熱性や遮音性はスレート屋根より劣ります。

コロニアルやカラーベストの方がガルバニウム鋼板よりも耐久性に優れています。

瓦屋根と比較

瓦は耐久性や耐熱性は高く優れていますが、価格が高くなります。

スレート屋根は耐久性、耐火性は瓦屋根に劣りますが、価格は瓦屋根の半分程度に抑えられます。

洋風の住宅には瓦よりもカラーバリエーションの豊富さから、スレート屋根を選ぶ方が多いです。

まとめ

スレート屋根にも種類があり高級感や重厚感を求めるなら断然、天然スレートがおすすめです。反対に価格重視で求めるなら無石綿スレートがおすすめです。デザインや商品数も多いので、自分好みの屋根を選ぶことができるでしょう。まずは、どの点を一番に重要視するかを、しっかり専門業者に伝えて最適な屋根材の提案をしてもらいましょう。

カテゴリ:屋根

2020年5月27日

外壁塗装中はエアコンは使えるの?

外壁塗装を検討されているお客様から、「塗装工事中はエアコンは使えるますか?」と、よく質問をされます。

真夏の暑い時期や、真冬の寒い時期にエアコンが使用できないとなると、日常生活に支障をきたします。

今回は外壁塗装時のエアコンとその他の機器使用についてご紹介します。

外壁塗装工事中にエアコンを使いたい!

外壁塗装中にエアコンを使用することはできます。

通常、外壁に近い室外機は塗料がかからないように養生シートやカバーで覆い塗装工事をします。この場合は空気が通らない養生になることが考えられます。

塗装工事前の打合せ段階で、「工事中にエアコンを使用したい!」と希望を施工業者に伝えることが大切です。

エアコンを使用したい場合は、エアコンが使用できるようにメッシュカバーなどで空気が通るように養生をしてもらう必要があるのです。

こうすることで、エアコンは基本的には使用可能になりましたが、外壁を高圧洗浄機で洗浄している時間は使用できません。室外機を通してエアコンに水が侵入してしまう恐れがあるからです。

事前の打合せで工程表を出してもらい、洗浄工程の日時を把握するようにしましょう。

塗装中の化粧カバーと室外機は?

エアコンの化粧カバーとは配管ホースを外壁のサイディングボードなどの色と合わした色で覆うカバーのことです。配管をサンドイッチするように挟み込んでいる部材で、簡単に取り外しができます。

■化粧カバー

化粧カバーは取り外し、カバーで隠れてしまう外壁部分も塗装をします。

■室外機

室外機と外壁の間にローラーや刷毛が入る隙間がある場合は、室外機の裏側も塗装します。

外壁と同じ塗料でカバーや配管ホースを塗装すると、外観がすっきり綺麗に仕上がるでしょう。

その他の機器は使える?

換気扇

換気扇を使用できるようにした場合、塗料の臭いが室内に入ってくる心配があります。

水性塗料を選ぶと油性塗料のようなシンナー臭はありません。塗料を選ぶ際に検討してみてはいかがでしょうか?

換気をしたい場合は施工業者に相談しましょう。

給湯器

給湯器の場合は養生している状態での使用はできません。

給排気設備を養生した状態で使用すると、着火不良を起こす危険があります。

そうはいっても、お風呂にも入るし食事もつくりますよね。事前に施工業者に何時~何時までは

使用しても良いかの詳細な打合せをしましょう。

まとめ

外壁塗装工事中もエアコンの使用ができることをわかりましたが、事前にエアコンを使用したい!という希望は伝えておかなければいけません。実際に工事が始まりエアコンが使用できないというアクシデントに巻き込まれないために必要です。

しっかりと要望を伝えて、丁寧な仕事してくれる業者へ依頼しましょう。

カテゴリ:外壁

2020年5月26日

梅雨前のメンテナンスが家を守る!

戸建て住宅、特に木造住宅は水から家を守ることが大切

一般住宅のうち、特に木造住宅は名の通り木材で建てられた家のことです。木材に水が侵入すると腐朽を起こしてしまいます。屋根の防水切れや外壁のコーキング切れにより雨漏りが生じると、木部がダメージを受けることとなり大切な家を守ることができません。

本格的な梅雨に入る前に、大切な家を守るために必要なメンテナンスを紹介します。

屋根材と漆喰

本格的な梅雨に入る前に、何らかの不具合を見つけた場合には梅雨の前に修理しておくのがオススメです。

■棟板金(専門業者に補修依頼)

スレートや金属屋根の場合は屋根の頂上部に棟板金が施工されています。釘やコーキングで固定されているため、経年劣化により固定していた部分が緩んでしまいます。固定部分が緩んでしまうと、その部分に隙間ができ水が侵入してしまいます。専門業者に補修依頼しましょう。

■屋根材の割れ(専門業者に修理依頼)

長く使用してきた屋根材は、割れやズレが生じている可能性があります。屋根材の割れやズレの部分から雨は容易に侵入してしまいます。梅雨前に修理を依頼しましょう。

■漆喰の劣化(専門業者に補修依頼)

瓦屋根の場合は、漆喰の劣化です。漆喰は施工から10年程度経過すると、ひび割れや脱落が目立つようになります。ひび割れや脱落の劣化部分から水の侵入を許してしまいますので、梅雨前に補修が必要です。

外壁のコーキングとメンテナンス

これからくる梅雨の時期、傷んだところからの水の侵入対策や外壁のカビ対策はとても重要となります。

■壁の目地部分コーキング(確認して業者に依頼)

多くの外壁材はサイディングボードが採用されていますが、ボードとボードの間には隙間剤のコーキングが施されています。残念ながらコーキングには寿命があり、経年劣化で機能を失ったコーキングは亀裂が起こったり最悪の状態では完全に剥がれてしまうこともあります。そのままの状態で放置してしまうと、その隙間から梅雨に入った雨が幾度も内部に侵入してくる事となり、木部は水を吸い湿気により腐って朽ちてしまいます。

コーキングに傷みを目視できた場合は、梅雨に入る前に早急に専門業者に修繕依頼をしましょう。

■定期的に水洗い(ご自身で)

普段のお手入れは水洗いで十分です。ホースで水をかけて柔らかいブラシやスポンジを使ってホコリや泥を洗い流しましょう。高圧洗浄機があれば、とても便利です。

洗った後は自然乾燥させますので、水洗いは天気の良い日に行いましょう。

定期的な水洗いだけでも、カビの発生はかなり抑えることができます。

■風通し良く(ご自身で)

特に北側の壁は日光が他面に比べると当たらず、湿度が高くカビが生えやすい環境です。壁面に近いところへは物を置かないようにしたり、植え込みがある場合は、こまめに刈り込みをし風通し良い環境にしましょう。

湿気によって劣化する床下

■シロアリ(専門業者へ依頼)

湿気の多い場所を好み住宅に被害を与えるのがシロアリです。

シロアリは湿気を含んだ木材を餌としていることから、梅雨時期には被害を受けることも考えらえます。

特に築年数が経った住宅には注意が必要です。シロアリ対策は専門業者へ依頼しましょう。

■床下に湿気が溜まる(専門業者へ相談)

床下が木材でできている住宅の場合には、梅雨時期の湿気対策が必要です。

カビは湿気の多い場所を好むため、床下に湿気が溜まった状態が続くとカビが生えてきてしまいます。目視で床下を確認するのは難しいですが、押入や床、畳からカビの臭いがすると要注意です。床下の木材がかなり水分を吸い込んでいる可能性が高いです。

床下の木材が水分を含むと、木材の腐食が始まり強度は損なわれ家全体の耐久性に影響します。

湿気防止シートの設置や床下換気扇の設置は、専門業者へ相談しましょう。

まとめ

本格的な梅雨に入る前に、お家のメンテナンスをしましょう。

雨漏りや、シロアリ被害は起こってしまってからではコストも高くなり、健康に被害が及ぶこともあります。

定期的なメンテナンスを心がけて大切な家を守りましょう。

2020年5月25日

地震の後に注意すること【屋根・住宅編】

地震大国の日本、最近でも頻繁に地震のニューステロップを見ます。今回は地震が起きた場合に取り急ぎ確認すること【屋根・住宅編】をおおくりします。

予期せぬ自然災害に備えて、少しでも知識として知っておくことは大変重要なことです。地震後に知っておくべきこと、災害発生時の対処について詳しく見ていきましょう。

地震が起きた場合に確認すること

◆被害がなさそうな場合でも、屋根の状態・躯体・築年数に問題がないか確認

(古い家ほど今後倒壊のリスクがあります。1971年、1981年に耐震基準が改定されていますので、これ以前に建てられた家は注意が必要)

◆明らかに被害が出てしまっている場合は早急に業者に相談

(特に瓦屋根の落下の危険に注意)

◆雨漏りが潜んでないかチェックする

(天井・床・壁紙が湿ったり、シミができたり障子や襖が波を打っていないかチェック。)

◆太陽光パネルを設置している人発電量に変化がないか確認

(目視でパネルの損傷がないか確認。正常に発電できているか確認)

今すぐ注意したい住宅被害

大きな災害の時に倒壊する住宅の多くが古い家です。

古い家とは、1981年以前に建てられた建物で、ここを境に倒壊のリスクが高まるのは、この年に耐震基準の大きな改定が行われたためです。さらにその10年前の1971年にも基準が改正されています。このことからも、古い建物であるほど耐震性が低いと考えることができます。住宅の耐震性は、その骨組みや構造でそれは躯体の強さを指します。耐震性が低いということは躯体の耐震性が足りないということです。躯体の耐震性が弱ければ軽い屋根材であっても倒壊の危険性は十分にあり得るのです。

瓦屋根が飛散してくる可能性

古い住宅では瓦屋根を使用しているケースが多く、地震後の多くは瓦が散乱していることがあります。

瓦屋根の取付方法はいくつかありますが、昔の住宅の多くは『土葺き』といって、屋根の上に載っているだけの状態です。この状態の瓦は落ちやすいといわれていますが、これはわざと落ちるようにしていると考えられます。

瓦は重たい屋根材になります。上記の通り昔の住宅は耐震性が高くありませんので、重量のある瓦がしっかりついていると倒壊のリスクが高まるため、あえて落下しやすい固定法にしているといわれています。

そこで充分に気を付けていただきたいのが余震です。

瓦屋根の廻りを歩いているときに余震が起こると瓦が飛んでくる可能性があります。

脱出口の確保

地震が発生すると扉が歪んで開かなくなったり、タンスや家具が倒れて扉を塞いでしまうことがあります。

特にマンションは地震の際に歪みが起こることが多いといわれています。必ず脱出口の確認と確保をしておきましょう。

余震がいつ起こるかわからない状態で無理にタンスを起こそうと近づくのは危険です。食器棚の中では既に食器が傾き散乱している可能性があるので注意が必要です。

目に見えない住宅被害や今後起こり得る被害

家が歪んで雨漏りが起こる

大きな揺れが原因となって家が歪んでしまって、今は大丈夫でもそのうちに雨漏りが起こってくる危険性があります。

特に古い住宅では注意が必要で、余震のたびに家が揺れ屋根にも大きな負担がかかってしまいます。そのたびに何かしらの隙間や歪みが生じてしまいます。雨は、どんな小さな隙間からでも侵入してしまいます。

雨漏りが起こってしまう主な原因は外壁にの小さな隙間や、屋根材の下にある防水シートに空いたわずかな穴からの雨の侵入です。

家が歪んでしまうと雨漏りの原因が生まれてしまいますので、今後の雨漏りの可能性について考えておくようにしましょう。

地盤が歪んで家に亀裂が生じる

大きな地震の場合、地盤が緩んでいる可能性があります。こういった場合、壁や基礎部分に亀裂が入っていることがあります。

台風の時期になると家が揺れて雨漏りに

特に九州地方は大型の台風が当たることは珍しくありません。地震のあとは住宅の躯体が歪んでいることがあります。台風が来るたびに大きく揺れ屋根に大きな負担がかかってしまいます。その度に何かしらの隙間や歪みが生じてしまい雨漏りのリスクが高まると考えられます。

外的被害

電気・ガス・水道

すぐに思い浮かぶのは、電気・ガス・水道などのライフラインです。電気が止まっていてもガスコンロを使っている方はガスコンロは使用できます。

水が出る状態でしたら、あらかじめ水を浴槽などに貯めておくと良いでしょう。

液状化現象

液状化現象とは、地震の揺れで地盤が液状化になることです。その結果、道路が沈下したり傾いたりするほか水道管が浮き上がり断水することもあります。地盤が建物を支えきれなくなったり、建物の基礎が移動して建物自体が2つに割れたように離れてしまうこともあります。傾いた家で生活を続けると健康にも悪い影響が出てしまいます。

まとめ

自然災害は予期せず起こります。地震による被害なのかどうなのかを判断するうえでも、日ごろの家の状態を知っておくことが大切です。また、タンスや食器棚などは大きな被害につながらないためにも、地震対策グッズなどを活用し倒れないようにしておくと良いでしょう。明らかな被害が出ている場合は、専門業者に相談しましょう。問題が見つかった場合は緊急度に合わせて修理を行いましょう。急ぐ修繕がなかれば修繕計画を立ててもらいましょう。

2020年5月24日

外壁コーディネート ~vol.1 カラー編~

外壁とは経年劣化による塗替えやメンテナンスだけではありません。

塗替えのタイミングで思い切ってイメージチェンジしてみてはいかがですか?

では早速、どのようなコーディネートがあるのかご紹介します。

色の選び方について

外壁塗装には単色塗りはもちろんのこと、様々な色合わせがあります。

色の合わせ方によって個性を表現することができますが、大切な住まいの印象に係るので

好きな色を組み合わせるといった選び方はおすすめできません。

色合わせで失敗…なんていうことにならないためにもポイントをしっかり抑えましょう!

◆ツートンカラー …あるものに二つの色、二色が付けられていること。

基本的には同じ色相でトーンに差をつけた配色が多く、同一色相でまとめることで統一感が出て上品な仕上がりになります。

※色相とは、赤・青・黄などを表す色味のこと。

※トーンとは、明るい~暗い・淡い~濃いなどの色調を表します。

◆トーン差による印象の変化

トーンの差や強弱によっても印象が変わります。近似トーンでまとめると落ち着いた上品に、トーン差が強くなれば引き締まった力強い雰囲気になります。

好みのカラーをベースにトーンで変化を加え、住まいをイメージしながら配色を考えましょう。

【弱い】 ← トーン差 → 【強い】

『温かみのある柔らかな印象。』 『メリハリのあるスタイリッシュな印象』

色分けの種類について

ツートンカラーでも配色のバランスによって雰囲気は変化します。

上下で配色を変える

1階と2階で上下に色分けする一般的に一番多いツートンカラーです。

上下どちらを濃い色にするかで印象も変わります。

縦に色を入れる

縦のラインで色を入れることで差し色としてアクセントになり、縦長効果によって高さも演出できます。

部分ごとに色分けをする

玄関やバルコニーなどの凹凸によって色分けをすることで立体感を与え、個性的でおしゃれな印象になります。

プラニング・Kでの外壁塗装の実例

プラニング・Kで塗装工事を行った事例をご紹介します。

◆家主の方から「外壁が傷んできたので、塗装をしたい」というご依頼があり、

現地調査を行いました。もともとベージュ系の薄い色で汚れが目立ちやすかったため、ツートンのカラーチェンジをご提案しました。

場所:香川県高松市M様邸

2階建て一軒家 築17年

状態:色あせ・汚れ

塗料:シリコン

-施工前- -施工後-

Point:同系色のカラーでも上手にまとまらない場合や配色の対比が強く感じる場合は、境目にセパレーションカラーを入れることでうまく調和されます。

◆家主の方から「シール部分が剥がれて下地が見えているので、そろそろ塗装の時期かなと思う」とのご依頼で現場を見させていただき、シーリングの剥離があったため補修工事及び外壁塗装を行いました。

場所:香川県高松市O様邸

2階建て一軒家 築11年

状態:色あせ・汚れ・シーリングの剥離

塗料:パーフェクトトップ

-施工前- -施工後-

Point:施工前に比べ濃淡に差をつけたことで、メリハリが出てシャープな印象になりました。

まとめ

色の配色や塗り方によって家の表情は変化します。プラニング・Kでは、実際に塗装工事を行った施工事例写真をホームページ内に掲載しております。

一色塗りを考えていたけれど、せっかくだからガラッと変えたい。周りの住宅と差をつけたい。という方は、ぜひお気軽にご相談ください。プラニング・Kでは、ワンランク上のお住まいになるようご提案させていただきます。

カテゴリ:外壁

2020年5月23日

遮熱塗料とは… どんな塗料?

みなさんも、遮熱塗料ということばを耳にしたことはありませんか?そもそも遮熱塗料とは、どのような塗料のことを指すのでしょう?ここでは、遮熱塗料の性質、特徴についてご紹介していきます。

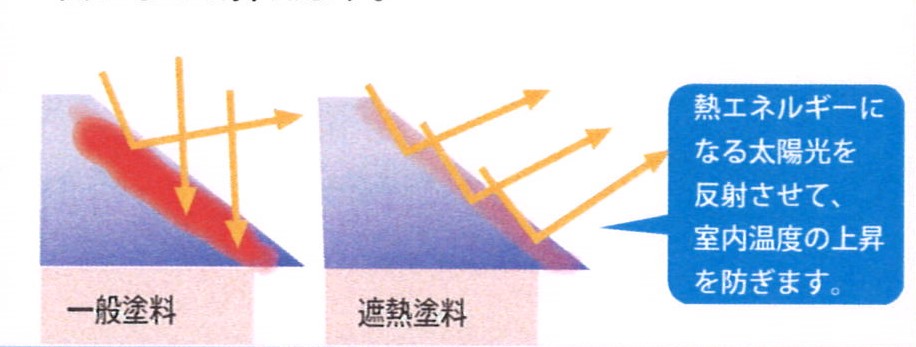

遮熱塗料とは…

外壁・屋根の塗料には断熱塗料と遮熱塗料と呼ばれるものがあります。

断熱塗料とは熱の伝導を防ぐ作用がある塗料のことです。

一方、遮熱塗料は熱を反射させる効果を持つ塗料のことです。この場合の熱とは太陽からの熱のことを指します。太陽から受ける日差しで外壁・屋根の表面温度が上がり、その熱が家の内部に伝導し室内の温度に影響します。

遮熱塗料には近赤外線の波長を反射しやすい特殊な顔料が使用されています。近赤外線の波長を反射しやすくすることで、蓄熱を防ぎ室内に熱が伝わるのを抑えるのです。

遮熱で省エネ!

太陽の熱の影響を直接受けやすい屋根に遮熱塗料を塗装することで室内の急激な温度上昇を防ぐことができます。冷房の設定温度をあまり下げなくても快適に過ごすことができるのです。蓄熱やエアコンの使用によるCO²発生を軽減することができるので、温暖化対策にも貢献できます。

遮熱塗料はどう選ぶ?

市場に出回る塗料すべてが遮熱塗料ではありません。塗料により遮熱効果があったり、無かったりします。どうしてなのでしょうか…。

塗料メーカーにより解釈には差がありますが、遮熱効果を添加することにより耐候性が若干低くなる可能性があるからだといわれています。

耐候性を落とすことなく遮熱効果を発揮できる塗料を、各塗料メーカーは開発しカタログ等で紹介しています。

まずは、塗替えを依頼する業者にどのような遮熱塗料が自宅に適しているのか相談してみましょう。

遮熱塗料の効果を引き出すには

遮熱塗料の効果は、外壁・屋根の色に大きく左右されます。塗料の色調によって効果に差があります。

一般的に、暗い色ほど反射率は低く、明るい色ほど反射率は高くなります。

遮熱塗料の効果を発揮させるには、やはり白色が一番良い結果が出せるわけです。

最近では「かっこいい・お洒落」という外観から黒い外壁・屋根の家が増えてきました。

そのような家にも対応できる、濃い色での遮熱塗料を取り揃えている塗装メーカーも増えています。

まとめ

外壁・屋根塗装リフォームを検討されている方は、塗料の性質や特徴、遮熱性能などをしっかり確認した上で最適な塗料を選びましょう。塗料のことは塗装のプロにお任せください。プラニング・Kでは無料調査を実施しています。お気軽にお問合せください。

2020年5月21日

天窓の魅力と不安、雨漏りに対する対処法

光と風を感じられる暮らしを実現してくれる人気の天窓。しかし天窓導入にあたっては不安な点もあるのではないでしょうか?特に「雨漏りはしないの?」という、雨漏りに対しての不安な声をよく聞きます。

今回は、天窓の魅力と不安点、雨漏りに対する対処法をご紹介します。

天窓のメリット

採光性

天窓の人気の理由は採光性が高まるところです。証明だけではなく薄暗く冷たい印象の部屋でも、天窓にすることで明るくて温かみや開放感のある空間に広がります。左右を挟まれた部屋でも天窓があれば自然光を取り入れることができます。

通風性

風通しの良さは、風の入口・抜け道・出口の確保です。暖かい風の場合その性質上、上昇し壁の窓だけでは抜けきりません。天窓があることで家の上に抜ける風道ができ通風できるのです。天井に熱がこもりやすい夏場でも熱の排出効果を期待できます。

光熱費の削減

自然光の入らない部屋では、どんなに天気が良くても一日中電気をつけていないと暗くて生活ができません。

天窓があると日中は明るくなり電気代の削減につながるでしょう。

家具の配置

壁一面に大きな窓がある家は素敵ですが、反面家具の配置が限定されてしまいます。その点、天窓だと上に窓がありますから家具の配置が限定されることなく、自由に配置できます。

防犯性のUP

窃盗犯の侵入経路の一つは窓です。天窓の場合、屋根に上って入ることになります。窃盗犯は侵入に時間のかかるい家、苦労する家は嫌いますので防犯性の向上にも期待できます。

天窓のデメリット

良いことばかりに思える天窓ですが、不安や疑問に思っていることがある方もいます。

夏場の暑さ

採光性が良いということは夏場は暑くなるのでは?と心配される方も多いでしょう。天窓の窓ガラスは断熱性・遮熱性に優れていますが、天窓用のカーテンやブラインドなどを併用している方が多いようです。

耐久性

天井についていますので、割れた時の心配はあります。そのため天窓には強化ガラスの使用や飛散防止フィルムの窓がお薦めです。

雨漏り

一概にはいえませんが、天窓がない屋根よりは雨漏りリスクは高いと思っておいた方が良いでしょう。

天窓からの雨漏りの備え

・自動開閉センサー付きFIXタイプ

雨が降るとセンサーが反応し自動で開閉するタイプがあります。また単純な構造の方が雨漏りのリスクは抑えられますのでFIXタイプ(はめ殺し)も選択できます。しかしFIXタイプの場合は天窓のメリットの一つ、通風性を失うことになります。

雨漏りが起こってしまったら

雨漏りが起こった場合は早急に対応が必要です。

・コーキングの補修

単純に天窓と屋根の隙間にあたる部分から雨漏りが起こっている場合はパッキン部分の補修を行います。雨漏りの原因の特定が難しい時はコーキングの補修を行い様子をみると良いでしょう。

・天窓の交換

コーキングに問題はなく、天窓そのものに問題がある場合は天窓の交換となります。

・屋根の葺き替え

そもそも天窓だけが原因でないかもしれません。その場合は屋根の葺き替えを行うこともあります。予算は高くついてしまいますが放置していると屋根の下地、躯体にまで雨水が侵入し家が傷んでしまいます。費用はかかりますが決断が必要です。

まとめ

天窓から見える、空や月や星あこがれますよね。メリット・デメリットをしっかり知った上で天窓を採用するかどうか決めましょう。プラニング・Kでは、電話相談、オンライン相談を受付しています。お気軽に、お問合せください。