- HOME

- >

- ブログ

ブログ

2024年7月11日

防水工事って本当に必要?

防水工事の必要性について考えたことはありますか?雨漏りや水漏れなど、生活に支障をきたした場合は業者に連絡をする方が多いと思います。

しかし、そうでない場合は、気にする方はあまりいないのではないでしょうか。雨漏りや水漏れは、目に見えて現れないと気付きません。

防水を施している場所に異常が見つからなくても、時間の経過とともに劣化している可能性もあります。

そこで今回は防水工事の必要性についてご紹介していきます。

防水工事はなぜ必要なのか

建物は経年劣化や紫外線、雨風によってひび割れや雨漏り、腐食などの被害によって寿命は短くなり、建物内の物などに影響を与えます。

他のダメージとしては沿岸部などを中心とする、潮風による塩害や湿気による外壁へのひび割れから雨漏りや腐食といったケースもあります。

こうした建物の劣化に際し、耐久性や防水性を高めるために外壁塗装やひび割れの修繕工事、特殊シートを使用して防水工事を行う必要があります。

防水工事は、雨漏り防止の工事だけではなく、外壁や屋根等の劣化箇所の補修や防水性を高めるための塗装など、住宅に様々な内容が含まれているのです。

防水工事が必要な箇所

陸屋根

屋根全般的に防水工事は必要ですが、特に陸屋根は防水工事必須です。陸屋根とは、勾配がなく真っ平な屋根を指します。

微妙な勾配こそつくられていますが、水が溜まる可能性が高く雨漏りのリスクは一般的な屋根に比べて高いと言えます。

ベランダ・バルコニーの床

ベランダやバルコニーの床は、一般的に四方が壁に囲まれており、勾配がほとんど付けられていません。

さらに、内側は日当たりも悪く、一度水が溜まってしまうとなかなか乾きにくいため、防水工事が必要な箇所です。

外壁

雨漏りは、屋根や天井だけではなく外壁が原因のことも多いです。耐久性に優れている外壁であっても年数が経つごとに劣化していきます。

ひび割れや塗装の剥がれなどの劣化を放置し、外壁の内側にある防水シートが雨水で濡れてしまうことで、ダメージを受けます。

防水工事が必要な劣化症状

以下のような症状がある場合、修繕を検討しましょう。

・雨漏りしている

すでに雨漏りしている場合は、防水層が劣化しており、早めに対策をしないと内部の修繕が必要になる可能性もあります。

・水たまりができている

水がたまったままの状態だと防水層が劣化します。また、排水機能に問題がある可能性があります。

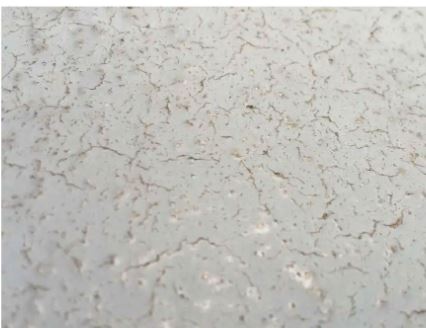

・塗装の剥がれ・ひび割れがある

剥がれやひび割れがあるとそこから水が侵入して防水層の内側に入り込んでしまいます。

塗膜と下地の間に水が溜まってしまうことで、塗膜が膨れ、最終的には防水層ごと剥がれてしまい、雨漏りの原因となります。

防水工事を行うメリット

・建物の寿命を延ばすことができる

防水工事をすることで、雨漏りや水漏れなどが起こらなくなるため建物が傷みにくくなります。

耐水性も上がるため建物の内部に水分が入り込みにくくなり、腐食なども起きづらくなるため建物の寿命を延ばすことに繋がります。

・カビやダニ、シロアリが発生しにくくなる

カビやダニ、シロアリは湿気が多い環境を好みますが、防水工事をすることで室内に雨漏りや水漏れがしなくなるため、発生しにくい環境を作ることができます。

住宅を痛めてしまうだけでなく、住む人の健康面にも影響を及ぼすため防水工事を行っておくと良いでしょう。

・台風や梅雨の時期も安心

建ててから年月が経っている建物の場合、台風や強い雨風が吹いていると雨漏りが心配になりますよね。

防水工事をしておけば、これからくる台風シーズンも安心して室内で過ごすことができます。

防水工事が必要なタイミングが分かり事前に対策ができるため、定期的にチェックやメンテナンスはしっかり行いましょう。

まとめ

防水工事は建物の寿命も延び、快適に過ごすことができるようになるため、必要不可欠な工事です。

住宅に住む人の健康面にも影響してくるため、防水工事を定期的に行い安全で安心できる建物にしましょう。

カテゴリ:防水

2024年5月23日

窓廻りのコーキング劣化

急な強い雨の日に『窓から雨漏りがしているかも』と窓枠などから雨漏りした経験はありませんか?その雨漏れの原因は、サッシのコーキングの劣化かもしれません。

コーキングは、サッシと外壁との隙間を埋めており、防水性やクッション性を保つ役割があります。コーキングが劣化してしまうと、外壁との間に隙間が出来て雨漏りを起こしてしまう事があります。

今回は、窓枠からの雨漏りについてご紹介していきます。

サッシが雨漏りする原因

窓は、四方のサッシによって外壁にしっかりとはめ込まれています。このサッシは外壁内部にある木材に取り付けられており、設置の際には雨風の浸入を防ぐための防水テープや防水紙などが使われています。

一番外側の外壁材を施工した後にはサッシとの境目にコーキング材が充填されます。こうして窓は、雨が浸入してくる隙間を作らないように施工されています。

窓近くの屋根

屋根が近くにあると、雨漏りが窓枠から起こってしまう事があります。屋根の境界部分にひび割れなどがあったり、穴が開いていたりすると、壁の中を伝い窓枠から雨漏りがしてしまいます。

外壁のひび割れ

外壁が劣化してしまうとヒビ割れが起きている事があります。 ヒビ割れから雨水が壁の中に入り込み、窓枠を伝って雨漏りを起こす事があります。

コーキング

コーキング材は紫外線によっても劣化します。

窓は当然のように日当たりの良い場所に作られるため、紫外線による劣化が進みやすくなります。

コーキングが割れたり剥がれたりして、隙間ができると、そこに雨が染み込みこみ、下地になっている防水紙や防水テープにもダメージを与えます。

さらにそこから入り込んだ雨水が、雨漏りとなってしまいます。

補修方法

コーキング補修

サッシや庇周り、換気扇周りなどのコーキングが劣化している場合は、コーキング補修を行います。

コーキングは、一度全て撤去してから充填しなおす“打ち替え”が一般的ですが、撤去の際にサッシを傷つけてしまう恐れもあるため、場所によっては上から増し打ちをする場合もあります。

また、サイディングボードの目地が劣化している場合もコーキングによる補修を行います。

外壁補修

外壁材のひび割れや破損が原因の場合には、コーキングやモルタルなどで補修する必要があります。

ひび割れや破損が起こっているということは外壁材そのものが傷んできている可能性があります。外壁の塗り替えも同時に行えばこの先も安心ですし、補修の跡も目立たなくなります。

応急処置

サッシから水が染み出てくる、上辺から水が垂れてくる、といった場合は雑巾や新聞紙で水を吸い取るようにしましょう。

濡れたらこまめに替えることも大切です。市販の吸水シートやペットシートがあれば、水を多く吸ってくれるので安心です。

サッシの雨漏りはDIYできる?

根本的な雨漏り解決はDIYでは難しいです。雨漏りは、どこが発生源か判断が難しい場合もあるからです。

雨漏りが別の場所から発生しているのに、窓枠からと誤解してしまう可能性もあります。

応急処置で一旦雨漏りが止まったら、その間に業者に依頼してしっかりと修理してもらいましょう。

まとめ

雨漏りは、屋根だけでなく窓枠からも発生します。結露と見間違い、発見が遅れる可能性もあります。

たとえ少量の雨漏りでも、長期間続けば周囲の壁が腐食しやすくなり、家そのものの寿命も短くなってしまいます。

雨漏りは放置しておくほどに、修理が大がかりになって修理費用もかさみます。雨漏りかな?と思ったら、できるだけ早く業者に検査を依頼しましょう。

カテゴリ:防水

2024年4月4日

雨漏りはベランダが一番多い?!

雨漏りの原因は、実はベランダやバルコニーが多いってご存じでしたか?屋根が劣化して雨漏りするイメージが多いので意外に思われる方が多いかもしれません。

ベランダは紫外線や雨の影響を直接受けて劣化しやすいため、メンテナンスを怠っていると雨漏りが起こりやすい場所となっています。そこで今回は、ベランダ雨漏りの原因や修理方法をご紹介します。

ベランダが雨漏りする原因

・排水溝にゴミが詰まっている

ベランダの排水溝に落ち葉や砂などのゴミが溜まっていると、雨水が流れてきてもうまく排水できません。

この状態が長く続くと雨水は行き場を失い、ベランダにできたひびなどに入り込んでしまいます。そのひびから建物内部に侵入し、最終的には雨漏りを引き起こします。

・劣化箇所から雨水が侵入

ベランダに施されている防水加工が劣化し、経年劣化などでひび割れるとそこから雨水が侵入します。

その隙間から雨水が侵入することによって内部が侵食、雨漏りとなってしまうことがあります。

・腰壁から雨水が侵入

腰壁とはベランダからの落下防止のためにある手すり壁です。主にこの腰壁の上に固定されている笠木の隙間が原因で雨漏りしてしまうケースも少なくありません。

素材は金属でできており、耐久性は高いのですが、笠木同士の継ぎ目部分に隙間があります。この隙間から水が入り込み、最終的には雨漏りになるケースがあります。

対策

ベランダの掃除

ベランダのゴミを掃除しないままにしていると、ゴミが排水管に入り込み、外部から取り除くことが難しくなります。

ベランダの排水溝にはゴミ受けがないため、ゴミがどこかで詰まってしまうと自力で解消することができなくなってしまいます。

そのため、ベランダや排水溝にゴミが溜まっていたら、こまめに取り除くようにしましょう。

10年に一度は防水メンテナンスを行う

ベランダに施してある防水施工は時が経つにつれて劣化してしまいます。防水施工は10年に1度は塗り直しなどのメンテナンスをするのが理想とされています。

もしもう10年以上何もしていない、ベランダの防水面にヒビが入っているなどの現象が見られるという場合は早めに対処しましょう。

メンテナンス方法

シーリング

ベランダのひび割れはシーリングで補修します。しかし笠木と外壁材の間までシーリング材で埋めてしまうと、かえって外壁材の腐食を引き起こしてしまいます。

住宅には確保しなければならない隙間が存在しますので、補修方法に不安を感じる方は DIY で行わず、必ず専門の工事業者に相談しましょう。

防水塗装

シーリング補修後に塗装メンテナンスを行います。ウレタン樹脂塗料を使用したウレタン防水塗装を行うのがほとんどです。

外壁材に部分的な黒ずみ、腐食がある場合は内部から浸水している可能性もありますので、笠木の劣化・水切り板金の確認を同時に行いましょう。

鉄製手摺の交換

錆びて穴が開いてしまったスチール手摺は、補修するよりもアルミ手摺への交換をお奨めします。今後何度もメンテナンスや修理を繰り返すよりも、結果的にお得になります。

まとめ

今回は代表的なベランダからの雨漏りの対処法をご紹介しましたが、雨漏りの原因は様々で、他にもたくさんの原因があります。

大切なことはきちんと雨漏りの原因を調べて、適切な修繕を行うことです。そのためには、雨漏り修理の経験豊富な業者に依頼して、詳細な調査を行うことが不可欠です。

きちんとした調査を行わない業者に依頼してしまうと、雨漏りを何度も修理を繰り返すばかりで、時間とお金の無駄になることにもなりかねません。そのため、信頼できる業者にできるだけ早く相談するようにしましょう。

カテゴリ:防水

2023年10月2日

防水工事は必要?

「外壁塗装と同時に防水工事を勧められたが、防水工事って本当に必要?」そんなお困りの声をよく耳にします。外壁塗装などのメンテナンスは美観や耐久性維持の目的で必要なものと理解はできますが、ベランダ・バルコニー、屋上などの防水工事となると、本当に必要か不安になりますよね。

「防水工事をする必要はないのに、見積書に書かれているのでは?」「本当に今、防水工事をしないとだめなの?何年か先でよいのでは?」という皆様の疑問やご不安を解決します。

防水工事と外壁塗装を同時にする理由

ベランダの防水機能が発揮できる期間は、一般的なものだと5~10年が平均です。外壁塗装も、一般的に10年程度が塗替えの目安となります。ベランダの防水工事は、5年に一度行うのが理想的です。

外壁塗装の寿命が10年だとすると、5年に一度防水工事を行えば、2回に1回は同時に工事を行うことができます。外壁塗装と防水工事をバラバラに行うと何度も業者に工事を依頼する必要があり、時間と手間がかかる他、費用の負担も大きくなります。

そのため外壁塗装と防水工事を同時期に行うと、工事を一度に終わらせることができ、時間と手間を最小限に抑えることができます。

防水塗装の重要性

水は住宅を劣化させる原因の一つです。木造建築の場合は、家を形作っている柱や梁を腐食します。これにより、家全体の耐久性や強度が減少してしまいます。家の壁には断熱材も含まれおり、水の侵入により断熱材が劣化する可能性が高くなります。

また、コンクリート製の建物でも雨により腐食が生じます。コンクリートが剥がれ、鉄骨に錆やカビが生じます。これらも建物の耐久性を低下させる原因となります。

家を支える柱が傷むと地震や台風があった場合、家が倒壊する危険性が高くなります。建物に長く住むには「水」による劣化を防ぐ防水工事はかなり重要です。

防水工事の目安

雨漏りを防ぐためには、適切なタイミングでメンテナンスを実施しなければなりません。そのためには、劣化が進行しているサインを見逃さないことが重要になります。以下のような症状がある場合は防水工事を検討しましょう。

・防水塗装のひび割れ・剥がれ

・コケやカビの繁殖

・雨水がたまる

・手摺などの劣化

・ベランダ下の雨染み

防水塗装の種類

ベランダなどで施されている防水構造を大きく分けると、

・シートを使って防水層を作るもの…シート防水工法、アスファルト防水工法

・塗料で防水層を作るもの…ウレタン防水工法、FRP防水工法

があります。ベランダの特徴や劣化症状により、推奨される防水工法が違うので、工事価格を安くしたい、確実に防水したい、などというご要望がある場合は、施工業者としっかり話し合いましょう。

防水工事のDIYはおすすめできない

ご自身で防水工事を行おうとお考えの方がいらっしゃるかもしれませんが、それはおすすめできません。防水塗装は工務店や塗装業者ですら対応していないことがあり、防水工事の工法によって業者も細分化されているほど、専門性の高い分野になります。

失敗すると即雨漏りに繋がるリスクがあり、建物に大打撃を与えてしまう可能性があるため、ご自身でのDIYはやめておきましょう。

まとめ

ベランダやバルコニーは外壁や屋根に比べると、点検や劣化を見落としがちな箇所ですが、雨や紫外線に晒されている屋外設備です。そのため定期的な点検を行わなければ、建物の耐久性低下につながる様々な劣化症状を引き起こしかねません。

塗装工事や防水工事などのメンテナンスは、雨漏りや木部の腐食を未然に防ぎ、家を長持ちさせるために重要な工事です。

カテゴリ:防水

2023年9月7日

ベランダ・バルコニーの防水工事

ベランダやバルコニーは紫外線や雨の影響を受けやすいため、定期的に防水工事をする必要があります。しかし、雨漏り等が起きているケース以外は、「塗装のついでに…」という感覚で補修工事を検討される方が多く、屋根材や外壁材よりもメンテナンスの重要性が低いと思われている印象を受けます。

今回はベランダやバルコニーが劣化してしまうとどのようなトラブルが起きるのか、どのような防水工事があるのかご紹介していきたいと思います。

ベランダとバルコニーの違い

2階建て戸建住宅の場合、一般的に2階にバルコニーあるいはベランダがあります。バルコニーは屋根が無い室外スペースで、ベランダは屋根がある室外スペースのことを指します。屋根の有無もそうですが、バルコニーやベランダが住宅に対してどのように造られているのかをチェックしてみてください。

ベランダやバルコニーが外壁よりも張り出していますか?居室の上にあり、外壁から張り出していない形状でしょうか?その違いで雨漏り発生箇所によるリスクも大きく異なります。

下に居室がある場合は注意が必要

バルコニーの直下にリビングなどの居室(室内空間)がある場合、雨漏りには特に注意が必要です。理由は、バルコニーの下には建物を支える構造材があるからです。

特に2階床を支える重要な構造材が隠れています。雨漏りの水が構造材に達すると木材は腐朽をはじめ、木材の断面積が小さくなり構造耐力が減少していきます。

地震時などにより構造木材に強い力が加わり、木材が割れたり裂けたり折れたりして、建物が傾いたり、最悪の場合、建物の倒壊にいたる危険があります。

防水工事の種類と耐用年数

FRP防水

FRPとは、「繊維強化プラスチック(Fiber Reinforced Plastics)」の略称です。プラスチック素材の中でも衝撃性に強く、耐水性や成形性が良いことから、ベランダの防水層だけでなく、様々な部分にも使用されています。

しかしFRPは紫外線に弱く、劣化してひび割れてしまうことがあります。耐用年数は10~15年ですが、5年に1度のトップコートの塗り替えを怠らないことが重要です。

ウレタン防水

ウレタン防水は、液体状のウレタン樹脂を塗布する工法です。材料が化学反応を起こして硬化すると、弾性のあるゴム状の防水層が出来上がります。

狭い場所や複雑な形状をした箇所でも、継ぎ目のない完全な防水膜を形成できるのが特徴です。耐用年数は10~15年です。施工にはムラなく均一に塗装をする技術が必要です。

塩化ビニルシート

塩化ビニール樹脂シートを使う場合は、既存の防水材の上から施工することが可能です。下地に直接貼り付ける「接着工法」と、等間隔に置いた円盤やディスク板に熱溶着を行う「機械固定工法」で施工するのが一般的です。

まず、塩化ビニールは紫外線や熱に強いため、耐用年数も10~20年と長いです。耐候性に優れており、強い日差しが当たるベランダやバルコニーへの施工に非常に適しています。耐摩耗性もあり、普段の生活では防水層に穴があきにくいという良さがあります。

まとめ

雨漏りは住宅へ甚大な被害をもたらすことがあります。特にベランダ等は劣化が起こりやすく、雨漏りに繋がりやすい箇所です。また、ベランダやバルコニーが外壁より外側にあるか内側にあるかで雨漏りを起こした際の住宅への影響は異なります。

どちらにしても雨がかかるスペースですので、定期的な点検とメンテナンスを心がけましょう。業者とよく相談をして、ご自宅のベランダやバルコニーに合った施工方法で防水工事を行うようにしましょう。

2023年6月1日

防水工事の適した季節

「ベランダや屋上の防水工事をしたいけど、いつやればいいのか分からない…」「防水工事に適した季節はいつなの?」とお悩みの方、いらっしゃいませんか?

ベランダやバルコニー、防水などのメンテナンスはやらなければいけないと分かっていますが、つい後回しにしてしまいがちです。しかし、防水メンテナンスは適切な時期を逃してしまうと雨漏りが発生し、多額の工事費用がかかってしまいます。

そこで今回は防水工事の適切な時期やメンテナンス時期を逃した際の危険性についてご紹介していきます。

防水工事に適した季節

防水工事に適した季節は春か秋です。冬場は防水塗料が乾く前に凍結したり、結露、降雪の可能性があり、夏場は猛暑や台風があり、心配事が多く予定通りに工事が行えない可能性が高いので避けたほうが良いです。

ただ、夏や冬でも天候に気を付けて工事を行えば、問題なく工事を行うことができます。また、春や秋でも雨や台風で工事ができない場合もあります。どの季節でも予定通りに絶対進、というような工事はありませんのでご注意ください。

メンテナンス時期のサイン

チョーキング現象・色褪せ

紫外線により表面が焼け、新築時よりも色が褪せてきます。これは劣化の初期症状であり、チョーキングや色褪せを見つけたら早めのメンテナンスを行いましょう。

ひび割れ

紫外線によって表面のトップコートがひび割れてしまいます。表面のひび割れであれば多少は大丈夫ですが、放っておくと雨漏りなどの深刻な問題になります。

膨れ

過去に防水工事を行った場合に発生しやすい劣化症状です。前回の工事の際、内部の水分が乾ききる前に防水工事をしてしまうと、湿気で表面が膨れ上がってきます。

劣化症状を放置すると…

劣化症状を放置したりメンテナンスの時期を逃してしまうと、さらに状態が悪化します。最悪の場合、劣化した防水層から雨水が染み込み、雨漏りを引き起こします。

さらに内部まで水が浸透してしまうと柱の錆や腐食が起こり、建物自体の耐久性が失われてしまいます。内部の工事も行うとなると工事費用も高額になってしまいます。劣化症状を見つけたらすぐにメンテナンスを行いましょう。

防水工事の方法

①ウレタン防水

もっとも一般的な方法で、液状のウレタン樹脂を使用し、複数回塗ることで繋ぎ目のない防水層を作ることができます。

②FRP防水

FRPとは、繊維強化プラスチック(Fider Reinforced Plastics)の略称です。そのFRPでできたシートを機やコンクリートで作られた床の上に敷き、その上から樹脂を塗って硬化させる方法です。高い防水効果を得られることができます。

シート防水

塩化ビニールや合成ゴムでできたシートを貼る防水工事です。広い面積で一度に防水処理をすることができるため、屋上防水に用いられることが多いです。

まとめ

ベランダや屋上からの雨漏りの原因としては、建物の破損や腐敗が考えられます。劣化や雨漏りに気づいた時には、すぐに業者に来てもらい、点検を行ってもらいましょう。

また、梅雨の時期に快適に過ごすための計画を立てるのも良いでしょう。塗装工事は基本、どの季節にも行うことができますが、春に防水メンテナンスをしておくと、梅雨や台風の時期お安心して過ごすことができます。

これから梅雨に入るので、雨漏りしないようベランダやマンションの屋上などを確認することをおすすめします。

カテゴリ:防水

2022年6月23日

台風が来る前に雨樋の掃除をしよう!

ご自宅に雨樋が付いているかと思いますが、長年なにもせずに放置されていませんか?

雨樋は雨の日に大切な家を守ってくれる重要な役割を担っています。

今回は雨樋の役割と掃除の方法をご紹介します。

雨樋とは

雨樋とは、屋根やベランダ、屋上などに溜まった雨水を集めて外に流す為のもの。建築物では主に雨水を排水口に誘導する筒状の建材のことを指します。

以前は鉄製や木製のものもありましたが、現在はプラスチック(塩ビ)製が主流になっています。丸い形状のものが一般的ではありますが、近年は四角い形状のものもあります。

雨樋の役割

雨樋は建物の端や軒下に設置する為あまり目立ちませんが、雨の多い日本においては大変重要な建材です。

雨樋がないと、軒先や軒裏、外壁をつたって落ちる雨水が多くなるため、雨漏りの原因になります。雨樋に雨水を集めて排水口に流すことにより、雨漏り防止に役立っています。

仮に外壁にひび割れや劣化がみられる場合、そこから雨水が侵入し、そのまま放置し続けると、後には建物自体にも影響を及ぼしてしまいます。

雨樋の仕組み

雨樋はいろいろな種類の樋が連結されて作られており、屋根から流れてくる雨を受け止める筒を半分にしたようなものを軒樋(のきとい)といいます。

その雨水を地面に向かって垂直に流す筒を竪樋(たてとい)といいます。

雨樋を機能させるために掃除は必要!

住宅の外に設置されてある雨樋には、いろいろなゴミが溜まってしまいます。風が吹けば砂や土、ゴミが飛ばされてくることもあり、落葉の季節には落ち葉が雨樋に溜まり雨樋を詰まらせる原因となるのです。

雨樋の掃除をせず放置してしまうと雨樋に溜まった水が排水されずに逆流してしまうことで、雨漏りが起きてしまいます。逆流し行き場のない雨水は、外壁に浸潤して腐食を引き起こすこともあります。

長期的に家を安全に守るためには雨樋の掃除は必要不可欠です。

雨樋の掃除はどうすれば良いの?

雨樋の掃除が家を守るために必要であることはご理解いただけたかと思います。では、雨樋の掃除はどのように行えばよいのでしょうか。

掃除前に準備するもの

・軍手

・トング

・ほうき

・ホース

・ゴミ袋

・脚立

💡point

雨樋の掃除には、トングが便利です。トングで取り切れない詰まりには針金が活躍します。

雨樋掃除の手順

①詰まっているところを叩く

軽く叩くことによって、詰まっているものが出てくることがあります。

②ほうきとトングでゴミ回収

ほうきとトングで取り除けるゴミは、すべて取り除きましょう。

③ホースで水を流す

水がきちんと流れたら、掃除は大成功です。

④針金を使用する

水の流れがまだ悪い場合は、まだゴミが詰まっている証です。針金を上手に使って突いたり、引っかけたりしてゴミの詰まりを取り除きます。

※注意

脚立を使用する際は、作業に集中してしまい足元が不安定になり落下する恐れがあります。二人以上での作業を心がけ、もう一人に脚立をしっかりと押さえてもらうなど安全に十分注意を払いましょう。

こんな時は無理をせずプロにお任せしよう

それでもまだ水の流れが悪いなぁ…という場合は以下のような状態になっている可能性があります。ご自身で解決しようとせず、専門の業者に相談しましょう!

・完全に詰まっている

雨樋が完全に詰まってしまった場合は、業者に詰まり抜きの工事をしてもらう必要があります。

また、2階部分の雨樋掃除は高所での作業になりますので、無理をせずに業者に依頼することをおすすめします。

・雨樋にズレが生じる

ゴミの重みや強い風を受けて雨樋の位置がズレてしまうことがあります。本来の位置からズレてしまうと水は正常に流れません。

そのまま放置すると建物が腐食し、家に影響が及んでしまうため早急に業者に依頼しましょう。

まとめ

雨樋はこまめな掃除によって、詰まりによる住宅への影響を防ぐことができます。

外壁や屋根など、見た目を左右する外観が気になりがちですが、雨樋はその外壁にも影響を及ぼしてしまう可能性があります。

台風が多くなる前に、大切な家を守るために雨樋の定期的な点検&掃除を行いましょう。

2022年5月19日

梅雨の前に確認!雨漏りチェック

だんだんと暖かさを感じる季節になってきました。春の清々しい陽気を感じるのも束の間、もうすぐ梅雨、台風のシーズンがやってきます。

そんな梅雨入り前の今が、雨漏り対策をするベストシーズンです。

今回は梅雨の長雨も乗り越えられるよう、雨漏り対策についてご紹介していきます。

雨漏りの原因

雨漏りは屋根の劣化が原因だと思いがちですが、実は外壁やベランダのひび割れ部分、給排水管、サッシ枠と防水シートの隙間など様々な箇所から雨水が侵入して雨漏りに繋がります。

雨漏りチェック

雨漏りをしていないか、雨漏りの原因になりそうな箇所はないかチェックしましょう。

雨樋のつまり・歪み・曲がり

雨樋は落ち葉や枯れ木、土埃などがつまりやすいです。掃除をして雨水が流れるようにしておきましょう。高所作業なので少し費用はかかりますが、業者に依頼することをおすすめします。ご自身で掃除をする際は安全に十分注意して行って下さい。

屋根の劣化

一口に屋根の劣化といっても様々な種類の劣化があります。屋根にひび割れが生じていた、台風や地震の影響で屋根材がずれて隙間ができていた、強風で屋根材が吹き飛ばされてしまった、など様々なケースがあります。

これらは下から覗いただけでは発見しにくい箇所です。雨漏りを発生させないためには、業者による定期点検を行うことも重要です。また、大きな災害があった後も業者に点検をしてもらうことが大切です。

外壁の劣化

意外に感じる方が多いかもしれませんが、外壁も雨漏りの原因になります。外壁のひび割れた部分や劣化したシーリングの隙間から雨水が侵入して雨漏りに繋がるケースが多くあります。

外壁から雨漏りをするというイメージがあまりないため、外壁のメンテナンスを怠ることがあります。早めに劣化箇所を見つけてメンテナンスするように心がけましょう。

屋上やベランダ

見落としがちなのが屋上やベランダです。屋上やベランダは水はけが悪くなっており、長時間水が溜まります。経年劣化で床面がひび割れていたり、防水塗装が効果を発揮しなくなっていると、そこから雨水が侵入して雨漏りに繋がります。

また、排水溝がつまりやすく、長い時間放置しておくと苔が生えてくる場合があるのでこまめに掃除をしましょう。

その他

雨樋の傾斜がずれて逆流している

天窓の防水パッキンが経年など、

様々な箇所から雨漏りの可能性が考えられます。注意してみておきましょう。

まとめ

今回は梅雨の前にできる雨漏り対策についてご紹介しました。ベランダや屋上、雨樋の掃除はかなり有効です。また、外壁や屋根の劣化箇所はできるだけ早く発見し、修繕をすると雨漏りを防ぐことができます。

ただし、屋根に上ったり高所の作業は落下する危険性があるため、無理をせず業者に依頼しましょう。梅雨の長雨も快適に過ごせるよう、今のうちにしっかりと雨漏り対策を行いましょう。

カテゴリ:防水

2022年5月12日

お家のベランダ防水 メンテナンスの必要なサイン

お家のベランダ、洗濯物を干しに出た際に床面がぷよぷよと傷んでいる事に気がついたことはないですか。

家は築10年を経過すると、ひび割れや色あせなどの劣化症状が見られ始めます。それと同じように、ベランダの防水機能も年月と共に劣化が進むのです。特にベランダは日中に紫外線を直に受け、雨天時には風雨を受け止める場所でもあるため傷みやすい場所なのです。

ベランダ防水は定期的なメンテナンスが必要

一般的な戸建住宅の場合、ベランダの床面にはFRP防水というもので防水性能を持たせています。

防水面の一番上の層にはトップコートとよばれる塗料が塗られています。このトップコートは経年劣化により痛みが進んでいくため、5~6年程を目安に塗り替えていく必要があります。

ベランダ防水とは…

ベランダ防水とは雨水を遮断し、漏水を防ぐ為の防水工事のことです。ベランダ防水工事は雨水の浸入を遮断する為に薄い防水の層を重ねて作られています。ベランダ防水工事にはいくつかの種類があります。

①液状の樹脂で層を形成する塗膜防水工事

②シート上の防水材で層を形成するシート防水工事

③液状の樹脂とシートの両方を使用して隙間なく防水する複合防水工事

木造の戸建て住宅のベランダの場合は、FRP防水という種類の上記①塗膜防水工事が行われる事が多いです。

塗膜で防水層を形成した後、防水層を守る為にトップコートを塗布します。このトップコートの耐久性は5~6年程度と言われ、その後から劣化が始まります。トップコートの劣化を放置すると、その下の層まで傷みが進行することとなり最悪の場合には素地まで浸水してしまう可能性があります。

そのような状態を未然に防ぐ為には、定期的なトップコートのメンテナンスが必要です。

ベランダ床の劣化のサイン

次のような、劣化のサインが見られると、メンテナンスの時期だと考えましょう。

表面のひび割れ

防水層の上のトップコートが劣化して、ひび割れをしている状態です。ひび割れが、ひどくならないうちに、メンテナンスを検討しましょう。

防水の表面が色褪せ、ひび割れが確認できれば防水メンテナンスの時期です。

表面の剥がれ

防水は層になっています。各層の密着力が低下してくると剥離が起こります。広い範囲で剥がれが起きている場合は、下地からの湿気が上がってきていることが考えられます。下地のチェックが必要です。

雨漏り

ベランダ・バルコニーの裏の軒や、外壁が雨漏りしていたら防水工事が必要です。雨漏りを放置しておくと、下地が雨水に浸食されて下地ごと交換など大掛かりな工事が必要になるケースもあります。早急に防水工事をおススメします。

まとめ

ベランダも、屋根や外壁と同様に紫外線や風雨により劣化が進みます。

劣化症状を見つけたら、放置をしてはいけません。症状を悪化させるのみで改善は見込めません。

まずは、実績のあるプロに相談しましょう。

カテゴリ:防水

2022年3月24日

軒のない家は雨漏りしやすい?!

軒は住まいにとって重要な役割を果たす機能の一つです。近年では「軒ゼロ住宅」や「キューブ型住宅」とも呼ばれ、スマートでデザイン性を重視した軒がない住宅が増えてきました。

しかし、軒がないと雨漏りのリスクが高くなるため、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。今回は軒のない家のメリットやデメリット、雨漏りなどのリスクなどに付いて紹介していきたいと思います。

メリット

デザインがシンプル&スタイリッシュ

軒のない家の最大のメリットは、美観です。キューブ型で、シンプルでモダンな印象になり、近代的な住宅にすることが出来ます。また片流れ屋根にするとソーラーパネルを設置でき、エコな住宅にすることもできます。

敷地いっぱいに家を建てられる

軒がない住宅にすれば、これまで軒が出っ張っていた分、家を広くすることが出来ます。軒を付けないことによって、狭い土地でも敷地いっぱいに家を建てることができ、居住面積を広く確保することが可能になります。

採光を取り入れやすい

住宅が密集した地域では昼間でも電気をつけなければいけません。軒がない家は、より多くの太陽光を取り入れることが出来ます。

窓から自然光を多く取り入れて室内を明るくすることで、電気代の節約になります。

断熱性・耐震性・気密性に優れている

キューブ型の家は建築構造がシンプルで、「柱」や「梁」の繋ぎ目がなく、耐震性に優れています。その他にも複雑な構造をしている住宅より凹凸がない分、外壁面積が減るので、外気による影響を軽減でき、光熱費の面でもコストパフォーマンスが良くなります。

デメリット

雨漏りしやすい

軒がない最大のデメリットは雨漏りのリスクが高まることです。住まいにおいて紫外線や湿気は劣化を早める天敵です。軒がなければ、外壁や窓枠に雨水が直接吹き込みやすくなり湿気を取り込んで住まいが劣化するスピードを早めてしまいます。

また、夕立やゲリラ豪雨で窓が開いている場合、室内に雨風が吹き込みやすく、床に雨染みができたり家財道具が水浸しになったりすることがあります。

付属品が劣化しやすい

軒がない家では、直射日光にさらされる時間が長くなり、外付けのエアコンの室外機や給湯器などの付属設備の劣化が早くなります。

強い日差しが差し込む

軒のある家は、夏の強い日差しを遮り、冬は熱の放射を減らし室温を調整し、強い西日が差し込むのを防ぐ効果があります。

軒がない家ではガラス越しに直射日光が差し込んでくるため、フローリングやカーペットが日焼けしてしまう可能性があるので、ブラインドやスクリーンなどで対策することが必要になります。

また、外壁や窓の面積が大きいほど外気の影響を受けやすく、空調機を使用することが多くなり、冷暖房費が高くなります。

対策

窓に庇を付ける

庇は開口部(窓や玄関)に取り付ける小さな屋根で、部分的な軒の役割を果たしてくれます。庇を付けることによって、シーリングが多く施されている窓回りを守ることが出来ます。

外壁に防水対策を施す

外壁塗料を撥水性のある艶有のものを採用し、外壁材は防水性の高いもの(磁器タイルなど)にすることによって劣化のスピードを遅らせることが出来ます。

点検を怠らない

雨樋のつまりや、壁の小さなヒビ(クラック)など雨漏りの原因になりそうな箇所は定期的に点検を行い、早期発見を心掛けましょう。

まとめ

軒のない家は近年多く見られ、スタイリッシュな外観ですが、リスクがあるということがお分かりいただけたと思います。個性的でおしゃれな外観や居住スペースの広さと、日本の風土にあった家屋の機能性、そのどちらを重視して住宅を建てるかは、人それぞれです。

多くの方にとって、住宅購入は一生に一度の大きな買い物となるはずです。軒のない住宅のメリット・デメリットをよく理解し、十分検討されたうえで快適なお住まいを手に入れましょう。